癌症仍然是人類健康的頭號殺手,開發更先進和高效的早期檢測方案在全球具有迫切需要。香港城市大學(城大)目前正開展一項突破性研究,致力研發一套可用於癌症早期篩查及個人化治療的創新技術平台,聚焦於提升「循環腫瘤細胞」(Circulating Tumor Cells, CTCs)檢測的靈敏度,為精準癌症診斷和治療開拓新路向。該項目已獲得香港特區政府「產學研 1+ 計劃」(RAISe + Scheme)第一輪的撥款資助。

「產學研 1+ 計劃」是政府於 2023 年 10 月推出的 100 億港元資助計劃,旨在加速研發成果「從 1 到 N」的轉化,及促進政府、業界、大學及科研界的相關合作。計劃以配對形式資助本地大學科研成果轉化和商品化,每項目資助上限為1億港元。

城大這個獲批的研究項目,名為「基於微流控技術的循環腫瘤細胞檢測平台及其在癌症早期篩查和精準監測中的應用」,由城大高級副校長(創新及企業)、楊建文講座教授(生物醫學)楊夢甦教授帶領,目標是開發新一代的 CTC 檢測平台,提升癌症檢測的靈敏度和精準度,以應對癌症的預防、診斷和治療的臨床需求。

檢測循環腫瘤細胞有利個人化治療

楊教授及研究團隊將專注開發新一代的循環腫瘤細胞檢測平台,以提供更高效、更高靈敏度的癌症早期篩查和精準監測技術。

楊教授解釋說:「癌細胞可以脫離原發腫瘤進入血液循環系統之中,稱之為循環腫瘤細胞(CTC)。」「CTC 攜帶着與原發腫瘤相關的重要分子和細胞信息,精準檢測並通過多組學(Multi-Omics)技術全面分析 CTC,不僅對癌症早期篩查和疾病監測至關重要,而且可以針對特異性的靶點和抗原,以開發細胞療法和 mRNA 疫苗,協助癌症的個人化治療。」

楊教授的研究團隊多年來致力開發用於分子診斷及治療的生物芯片和納米技術,並已成功將多項研究成果轉化,先後參與創辦了多家基於城大專利技術的生物科技公司,科研成果惠及數以百萬計的患者。楊教授於 2024 年更榮膺美國國家發明家科學院(National Academy of Inventors)院士,以表彰他對創新科技、經濟發展及社會福祉作出的卓越貢獻。

與官產學合作推動科研轉化

循環腫瘤細胞能為腫瘤檢測和治療的各種臨床應用,提供極有價值的信息,包括早期篩查、診斷和療效評估。然而,基於檢測技術的局限性,CTC 作為癌症監控和早期檢測之中的標誌物,其潛力一直未得到充分展現。楊教授及其研究團隊創立的生物科技公司「晶准醫學」,已將城大前期研發的技術轉化為 CTC 檢測產品,並獲內地超過 50 間醫院應用。

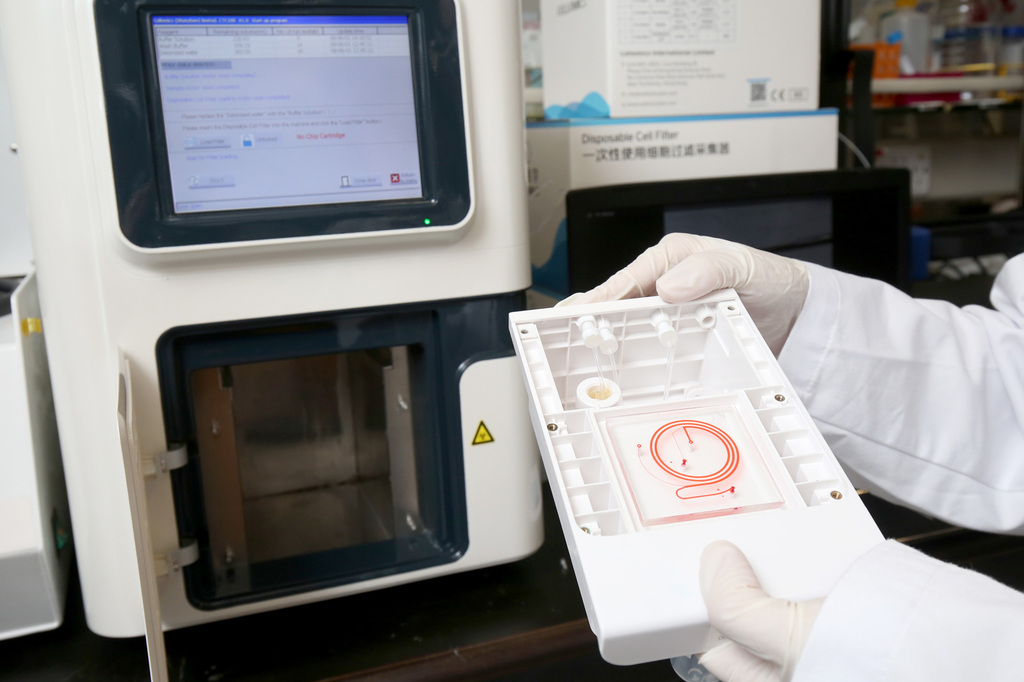

在產學研 1+ 計劃的資助下,城大的科研團隊將與晶准醫學緊密合作,專注開發新一代的 CTC 檢測平台,結合微流控芯片與免疫識別分離策略,按照 CTC 的物理和生物特性,開發更高效、靈敏的篩查與分析技術。楊教授說:「這項技術的挑戰在於血液的複雜性和 CTC 本身的異質性,而且血液中的 CTC 濃度極低,需要更高效的 CTC 富集和表徵分辨技術,並建立 CTC 培養擴增的標準程序,以作進一步多組學分析,為個人化癌症疫苗和細胞治療奠定基礎。」

目標在兩年內達商品化階段

團隊將開發一套綜合系統,包括自動化 CTC 分選儀、細胞染色與成像識別儀、以及 CTC 蛋白及基因分析試劑。這些儀器及試劑將全面涵蓋 CTC 的數算及分類、CTC 蛋白和基因的下游檢測,以滿足癌症早期篩查、診斷、藥物篩選、療效分析、預後評估以及精準治療的需求。

楊教授補充說:「今次研究項目的目標是在未來兩年內,成功開發一套創新的 CTC 檢測技術系統,同時令產品達至商品化的階段,應用於癌症篩查和監測,以增加早期發現癌症的機會、提高癌症治癒率及病人的生活質素。」

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多