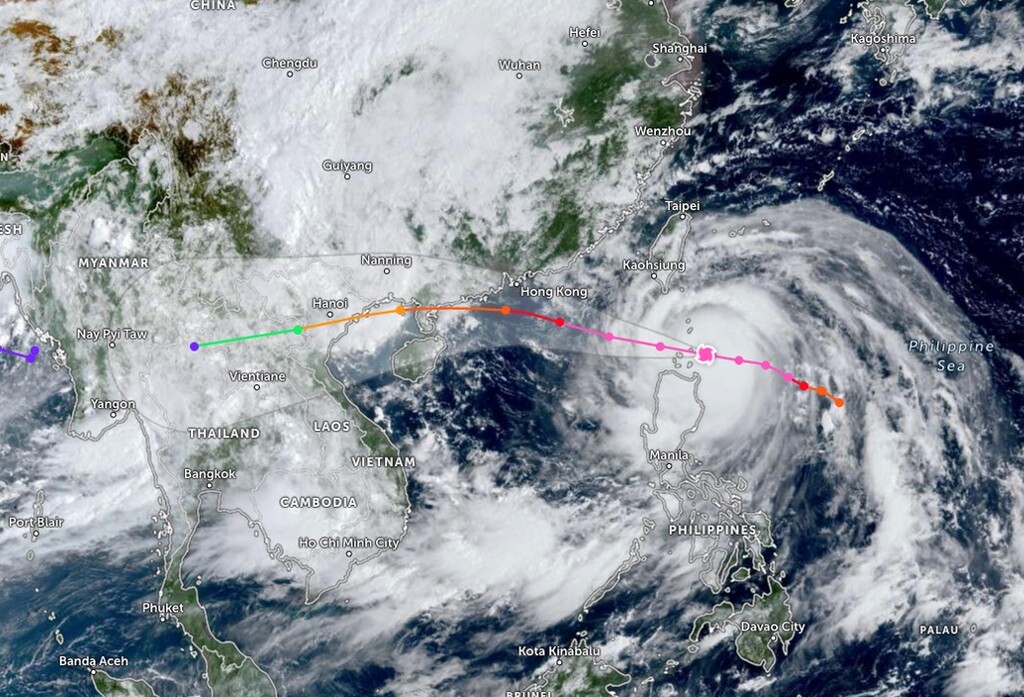

2025 年,華南地區包括香港在內,遭遇異常頻繁的颱風吹襲,遠超季節性平均水平。歷史上,香港每年平均受六次颱風影響。然而,截至 2025 年 9 月中旬,已有八場颱風對香港造成影響,並引發一號或以上的熱帶氣旋警告信號。正在迫近的超強颱風最「樺加沙」是今年第九個達到此警告級別的熱帶氣旋。早前,颱風「韋帕」和「塔巴」亦分別達到十號颶風及八號烈風或暴風。

香港城市大學(城大)能源及環境學院氣候科學家秋貞銀教授指出,大尺度氣候模式如厄爾尼諾現象(El Niño)和拉尼娜現象(La Niña)對南海及周邊地區熱帶氣旋的頻率有顯著影響。一般而言,厄爾尼諾現象會導致香港的熱帶氣旋季節延後開始,而拉尼娜事件則通常與香港受熱帶氣旋影響的次數增加有關。

她補充,直到 2025 年 8 月,厄爾尼諾–南方濤動(ENSO)仍處於中性階段。然而,近期觀測顯示,太平洋中部和東部的海面溫度已降至接近或低於平均水平。這一降溫趨勢在 9 月初加劇,顯示出向拉尼娜型態轉變的跡象。西太平洋海域的高於平均海溫預計將在8月至10月間促使該地區的熱帶氣旋活動增加。

城大研究團隊正積極探索颱風的多個面向,包括氣候變化對其形成的影響、向溫帶氣旋的轉化過程、與熱帶波的互動,以及開發人工智能預測模型。

儘管全球暖化是否影響熱帶氣旋的頻率仍具爭議,但專家普遍認為,未來的風暴將更強烈,並伴隨更大量的降雨。

隨着超強颱風「樺加沙」迫近香港,香港天文台已發出警告,指由於強烈風暴潮的威脅,沿岸水位可能上升至與 2017 年颱風「天鴿」及2018年颱風「山竹」期間相若的水平。2018 年,颱風「山竹」造成的破壞至今仍令公眾記憶猶新。該場風災導致約 4,000 戶家庭停電、2,000 戶停水,取消了 889 班航班,造成 458 人受傷,破壞超過 850 處建築物,並推倒逾 60,000 棵樹木。

當強烈颱風迫近時,採取適當的安全措施至關重要。颱風通常帶來三種主要災害:強風、暴雨和風暴潮,可能對生命和財產構成嚴重威脅。香港獨特的地理環境意味着颱風的影響會因其相對位置而有顯著差異。若風暴距離超過 500 公里,居民可能因強烈下沉氣流而見晴朗天氣;但隨著颱風迫近,風速會逐漸加快,並有強降雨帶掃過地區。

最危險的情況往往發生在颱風移至香港以西時。此時,香港位於風暴的「危險半圓」內——這是一個風速加劇的區域,南風可能將高風暴潮推向海岸。這些風暴潮對低窪地區構成特別威脅,居民應提高警覺,並為可能的水浸做好準備。

為了安全起見,市民應留在室內,或在必要時前往安全的庇護所;準備足夠的食物、飲用水和基本用品,以應付至少兩至三天的需求,包括緊急醫療包、手電筒、電池及必要藥物這些。若居住地位於低窪或易受水浸影響的地區,應採取額外防範措施,清理地面空間可能阻塞排水或積水的物品,以減少水浸風險,並確保排水系統在暴雨期間正常運作。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多