10月24日,十四屆全國人大常委會第十八次會議經表決,通過了關於設立台灣光復紀念日的決定,以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日,並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。80年前,中國人民同世界人民一道,經過艱苦卓絕的浴血奮戰,贏得了來之不易的和平。80年後,設立台灣光復紀念日,在國家層面舉行紀念活動,以國家法律的莊嚴形式,定格這段承載兩岸同胞共同民族記憶的歷史時刻。這不僅是對1945年台灣重回祖國懷抱偉大曆程的致敬,更加築牢了兩岸血脈相連的精神紐帶,為推進祖國統一大業注入深刻的歷史底蘊。

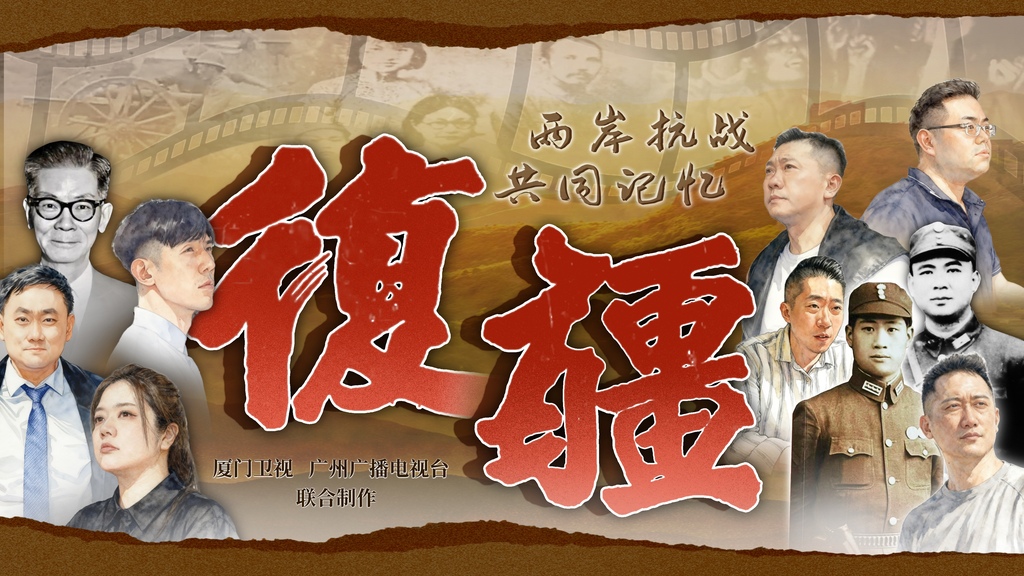

《復疆》首播!用鏡頭串聯兩岸抗戰血脈

就在法律為台灣光復歷史錨定座標的同時,一部跨越海峽的紀錄片正用細膩的敘事喚醒集體記憶。由廈門衛視與廣州廣播電視台聯合打造的《復疆——兩岸抗戰共同記憶》,選擇在台灣光復紀念日前一天開播,不是偶然的巧合,而是一場跨越80年的“精神傳承”,是一次為兩岸同胞定製的“記憶鑰匙”。就像在重要的紀念日到來前,我們總會忍不住翻看老照片、聽長輩講過去的故事,《復疆——兩岸抗戰共同記憶》的首播,恰是用最鮮活的影像,為第二天的台灣光復紀念日拉開一道情感序幕,也用真實的故事,搭建起兩岸同胞回望歷史、聯結情感的橋樑。

點擊觀看《復疆——兩岸抗戰共同記憶》

第一集《爺爺的台兒莊》

《復疆——兩岸抗戰共同記憶》的鏡頭始終聚焦“人”的故事。10位台灣青年與創作團隊一同走過20餘座城市,尋訪超過100位抗戰老兵及其後代。面對百歲老兵的日漸凋零、八旬後代的記憶留存,每一次採訪都像是與時間的賽跑,生怕錯過一句口述歷史,生怕遺漏一個珍貴細節。那些藏在黃埔軍校老教室裏的往事、滇西抗戰博物館中新徵集的遺物,並非冰冷的文物,而是一個個曾為家國奮戰的鮮活生命的印記。因為每一個故事,都是兩岸血脈相連的證明。

《復疆》之名:鐫刻在石壁上的兩岸赤子心

《復疆——兩岸抗戰共同記憶》這個片名,藏着一段跨越八十載的愛國傳奇。這兩個字並非憑空創作,而是源自台灣抗日名將李友邦將軍當年留下的珍貴印記。

【點擊觀看第四集《復疆之路》片段】

視頻裡將爸爸故事娓娓道來的,是李友邦將軍的兒子李力群。

1937年至1945年全民族抗戰中,有超過5萬名台灣愛國志士奔赴祖國大陸投身抗日,其中最具代表性的就是李友邦及其創辦的台灣義勇隊。

李友邦是黃埔二期生。全民族抗戰爆發後,李友邦認為:“欲救台灣,必先救祖國;欲致力於台灣革命的成功,必先致力於中國抗戰的勝利。”他據此提出“保衛祖國、收復台灣”的口號,號召各地台胞投身反抗日本帝國主義的民族解放鬥爭。為團結當時在大陸的台灣同胞參與抗戰,1939年2月,李友邦在浙江金華成立台灣義勇隊,並組建台灣少年團,活躍在浙江、福建的抗日前線。台灣義勇隊起初有30餘人,後逐步壯大,1945年發展到逾380人。

1945年9月,日本宣布無條件投降,即將返回闊別多年故土的李友邦,在廈門南普陀寺後山的石壁上揮筆鐫刻下“復疆”二字。“復”指的是光復,“疆”就是指台灣。這兩個遒勁有力的大字,既是對台灣擺脫殖民統治、重歸祖國版圖的熱切期盼,更凝結着兩岸同胞共禦外侮的赤膽忠心。

李力群說,每年10月25日,在抗日名將李友邦的故居蘆洲李宅,都會舉辦慶祝活動,緬懷先輩精神。他也將父親留下的全部歷史檔案整理、捐獻出來,期望有更多人銘記兩岸同胞共禦外侮、保家衛國的歷史。

追更指南:邀您共赴一場跨越時空的歷史之約

在接下來的9集紀錄片中,我們將會把80年前散在兩岸的記憶碎片一一拾起。這一片片碎片,或許也見證着每一個在歷史裏鮮活過的生命。它們就像是一張巨大的網,一頭牽着歷史,一頭連着現在,而這張網的名字,叫兩岸共同記憶。

10集紀錄片《復疆——兩岸抗戰共同記憶》10月24日至11月2日一連10天在廈門衛視(每晚21時15分)廣州台綜合頻道(每晚23時)廣州台新聞頻道(周一至五及周日21時05分,周六21時15分)播出,誠邀您與我們一同牽起歷史的絲線,走進這十段跨越海峽的故事,在兩岸青年的尋根足跡中,一起觸摸那些不曾褪色的記憶,感受兩岸血脈相連的溫度。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多