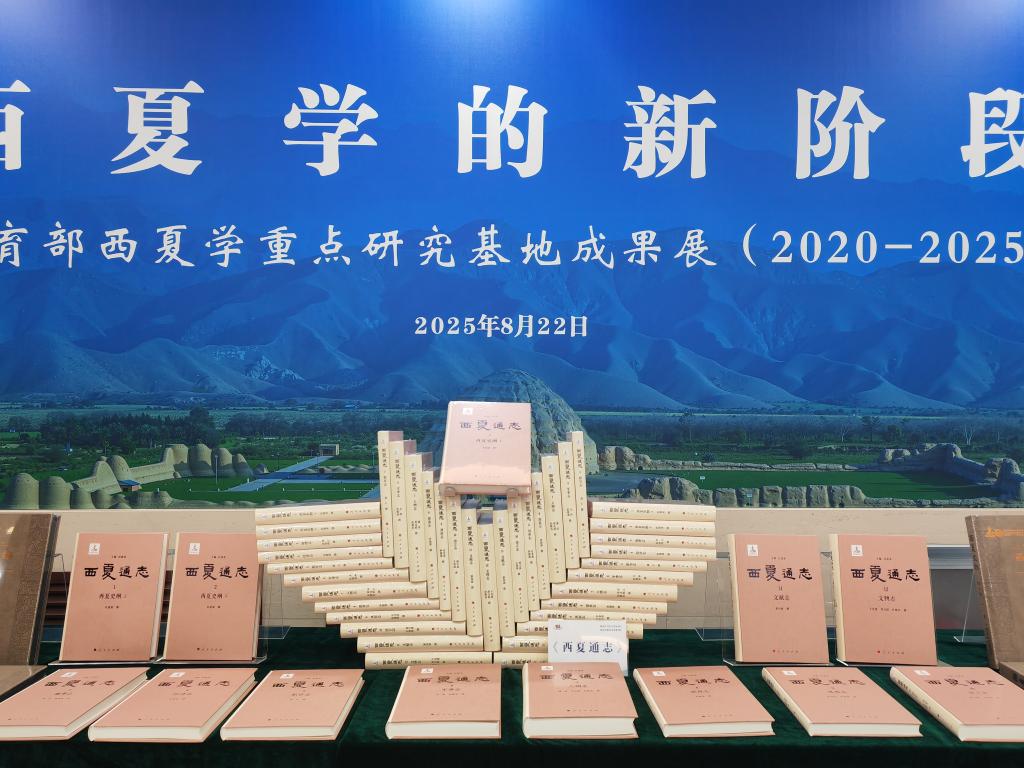

在22日舉行的第九屆西夏學國際學術會議暨西夏陵文化遺產價值學術研討會上,中國專家歷時8年編撰的《西夏通志》首次亮相,填補了國內外大型西夏曆史著作的空白。

据了解,《西夏通志》是2015年國家社科基金重大項目成果,2022年結項,今年8月正式出版。這套史學鉅著共11卷400多萬字,包括《西夏史綱》《西夏地理志》《西夏經濟志》《西夏職官志》《西夏軍事志》《西夏人物誌》《西夏部族志》《西夏風俗志》《西夏語言志》《西夏文獻志》《西夏文物志》。

公元1038年,党項民族建立西夏政權,與兩宋、遼、金並立,都城設在興慶府(今寧夏銀川),鼎盛時曾雄踞河西走廊,於1227年滅亡。元朝修宋遼金三史,沒有給西夏修一部紀傳體專史。

該書主編、寧夏大學民族與歷史學院院長杜建錄說,現存的資料無法編纂一部紀傳體西夏史,當代章節體的西夏史又無法容納更多內容。鑑於此,2008年他們開始策劃編纂《西夏通志》。

“該多卷本著作體裁介於紀傳體斷代史和章節體專史之間,將我國的史論和史志結合起來,在西夏史乃至中國古代史研究體例和方法上都是創新。”他說。

据了解,為高質量完成書稿,課題組結合西夏文獻資料特點,儘可能多重交叉驗證,將地下出土文獻和傳世典籍文獻相結合,西夏文文獻和漢文文獻及其他民族文字文獻相結合,《天盛律令》《亥年新法》《法則》《貞觀玉鏡將》等制度層面上的資料和買賣、借貸、租賃、軍抄、戶籍等操作層面上的資料相結合,國內研究和國外研究相結合。

中國社科院學部委員史金波認為,《西夏通志》在一定程度上彌補了元朝沒有纂修西夏史的缺憾,其內容豐富而平實。“隨着‘西夏陵’列入《世界遺產名錄》,西夏研究將愈加受到各界關注。這項成果的推出將給方興未艾的西夏學增添新的熱度,為讀者打開西夏曆史知識的新窗口。”

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多