文|本刊記者 王慧娟

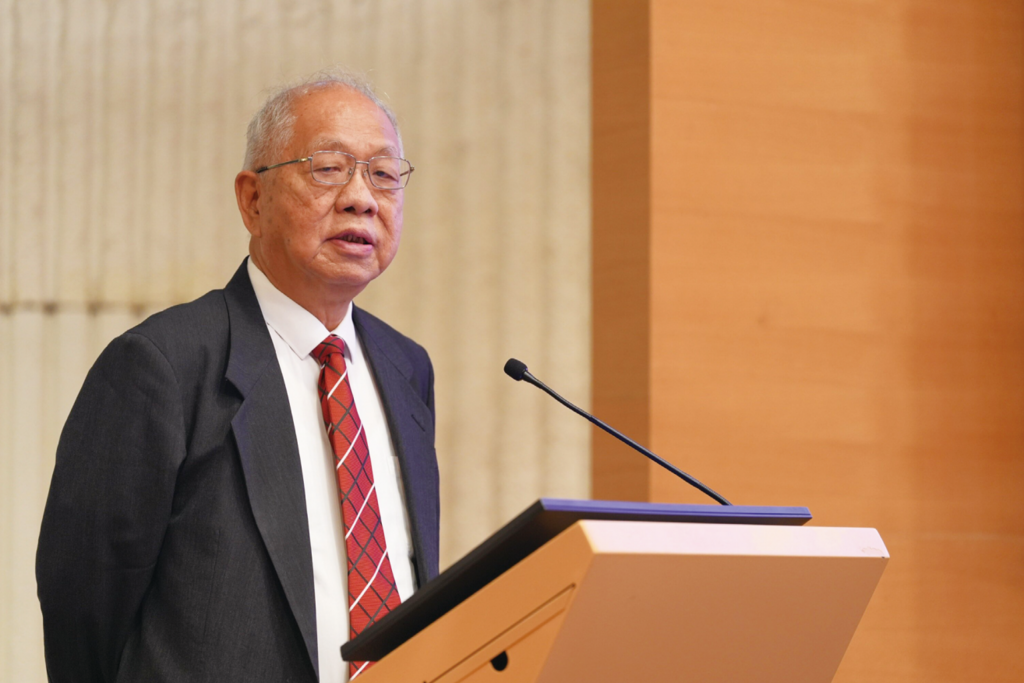

8月31日下午,香港沙田凱悅酒店25樓的會客室內,熾熱的陽光透過落地窗,灑在76歲的丘成桐教授身上。他剛結束國際數學家大會籌建會議相關細節的討論,額角沁出的細汗未及拭去。“剛才和國際同行爭論會議議程”,他笑著接過服務生手裡的熱茶,“學術爭論就像品茶,得有回甘才有意思。”

家學淵源:油燈下的傳統文化基因與數理啟蒙

在當代數學界,若論研究之深廣、影響之遠大、學生之眾多,恐怕沒有人能與這位華裔數學家相比,他就是國際著名數學家丘成桐。丘成桐,1949年生於汕頭,同年隨父母移居香港。22歲在美國加州大學伯克利分校獲博士學位,27歲攻克世界級微分幾何難題“卡拉比猜想”,33歲獲數學領域的國際最高獎項之一菲爾茲獎,以表彰他在偏微分方程、卡拉比猜想、正質量定理、蒙格—安佩爾方程方面的貢獻,成為該獎首位華人得主。丘成桐曾任教哈佛大學多年,現任清華大學丘成桐數學科學中心主任。數學家有評論稱“即使在哈佛,丘成桐一個人就是一個數學系!”而這位備受世界推崇的數學家,幼年卻並非受西方思維方式影響,反而是深受中國傳統文化和中式家庭教育的熏陶。

“傳統文化是做好一切學問的根基,這比所謂的天賦要重要得多”,丘成桐說道,“我的家在香港元朗的農村。五歲時,我每天走三公里的小路去上學,外祖母家那碗拌豆豉的米飯,是童年最深刻的味覺記憶”,“在當時那個物質匱乏的年代,我的父親,哲學家丘鎮英先生,用中國的傳統文化經典為我們兄弟姊妹築起精神的堡壘,也開啟了我的數理啟蒙之路”,“父親秉持‘士不可以不弘毅’的儒家信念,在顛沛流離中仍以《論語》《史記》等經典名著教授我們。他要求我們背誦《滕王閣序》《蘇武答李陵書》等,九歲時我已能通篇默寫《禮記.檀弓》”。他繼續說,“現在看來,那些看似晦澀的古文,實則當時已經在訓練我的邏輯思維。例如,駢文的對仗工整如同數學公理,史論的因果鏈條恰似定理推演”。

“父親與學生討論哲學時,我也總在一邊旁聽。他們交流研討的內容很豐富,包括東西方哲學的比較等,這些話題於我而言雖然比較難懂,但開始激發我對相關問題的思考,培養了我的抽象思維能力”,丘成桐說,“其實做學問的思路都是一樣的。比如,‘格物致知’與幾何公理同源,都是以實踐和推理結合起來,探索世界的根本方法”。丘成桐回憶起《陶淵明集》中的句子,“勤學如春起之苗,不見其增,日有所長”,正是父親讓他們背誦古文的深意。據丘成桐介紹,後來證明卡拉比猜想時,他在三年的時間裡每天工作12小時,而支撐他的正是這種鍥而不舍的儒家精神。

“父親反對我讀金庸,但我總躲在洗手間偷看”,丘成桐解釋說,“那些江湖脈絡其實暗含拓撲結構,《射雕英雄傳》的武功譜系與數學分支何其相似!後來我創辦《數理人文》雜誌,就是想告訴年輕人:人文與科學從來不是割裂的。曹雪芹構建《紅樓夢》的人物網絡,與我構建微分幾何的公理體系,本質上都是在尋找最優美的結構”。

“父親常說,真正的學者要有風骨。”1949年生於廣東汕頭的丘成桐,童年記憶裡滿是戰亂遷徙的動蕩,卻也深深感染著書香門第的熏陶。父親丘鎮英作為崇基書院的創校教授,當年就在沙田一帶講學,與錢穆等大師在墟市的茶寮裡探討國學,即便收入僅夠維持家用,仍堅持在沙田墟的舊書肆為學生購置典籍。“直到父親1963年猝然離世,我們才從他學生口中得知,那些年他偷偷幫許多寄宿生墊付了學雜費,而我們兄妹的校服常常要縫補再三。這種守望相助的家風,比任何財富都珍貴。”

父親在崇基書院的書房成為他的精神原鄉。“《論語》的‘士不可以不弘毅’與歐幾里得的《幾何原本》同樣深刻。”丘成桐笑言,當年在書院圖書館同時借閱這些圖書時,管理員還打趣說“丘家小子要打通中西學問”。正是這種文理交融的啟蒙,讓他後來能在純粹數學與理論物理之間自由穿梭。

“父親有濃郁的家國情懷,生前常常教導吾輩,作為中國人,有機會要為國家多做點事。我一直銘記於心並傾力而為。作為華人科學家,我50多年來矢志不渝推進中國科學尤其是數學邁向世界前沿,充分利用自己的國際學術影響力,匯聚國際高端學術資源,在內地、香港和海外先後成立了多個研究所,並在清華開設了求真書院,在香港中文大学開设致真書院,選拔和培養各地優秀人才。”

治學之道:守正創新無涉功利的學術品格

2023年,邵逸夫數學科學獎頒獎詞寫道:“丘成桐為幾何與分析的融合奠定了基礎,其工作對數學和理論物理學產生了深遠影響。”這已是他繼菲爾茲獎、沃爾夫獎、克拉福德獎之後,斬獲的又一頂級榮譽。面對這些成就,丘成桐卻更願意談及證明卡拉比猜想的艱難歷程,“整整三年,幾乎每天都在失敗中度過。”他用鋼筆在會議記錄本的空白處畫著複雜的幾何結構,“那時在斯坦福大學的辦公室,我反复推翻自己的論證,每次卡殼時,總會想起在沙田臨時校舍演算習題的夜晚。”

1976年,丘成桐成功證明卡拉比猜想,這一成果不僅解決了微分幾何領域懸置數十年的核心難題,更開創了幾何分析這一全新研究領域。他引入非線性偏微分方程的方法研究微分幾何問題,徹底改變了傳統微分幾何的研究範式。“當時很多同行質疑這種跨領域的嘗試,認為分析工具會破壞幾何的純粹性。”他回憶道,“但數學的生命力恰恰在於融合,就像黎曼幾何為愛因斯坦的相對論提供了框架,不同分支的碰撞才能產生新的火花。”

此後,丘成桐與孫理察(Richard Schoen)合作解決正質量猜想,通過極小曲面理論為廣義相對論奠定了嚴格的數學基礎,因此是愛因斯坦的廣義相對論幾何化的里程碑。與烏倫貝克(Karen Uhlenbeck)合作的Hermitian-Yang-Mills聯絡研究,則為複幾何建立了全新的分析方法,如今已成為弦理論研究的重要工具。“做學問不能怕坐冷板凳,”他指著窗外的榕樹,“你看這些氣根,默默生長十年才入土成林,數學研究也是如此。”

丘成桐的學術視野始終跨越數學與物理的邊界。他提出的“丘綱領”將微分幾何與代數幾何、數學物理等領域系統關聯,指導了眾多重要研究。近年他關注人工智能的底層數學問題,在與合作者的研究中指出:“當前AI算法的黑箱特性,本質上是對高維數據幾何結構的理解不足。”這種將前沿科技與基礎數學深度結合的洞察力,源自他對“數學是基礎科學之基礎”的堅定信念。

“做學問要像打磨玉器,既要有匠心堅守,也要有破局的勇氣。”丘成桐談及治學態度時,手指輕輕敲擊著桌面。他曾為一個幾何極值問題與導師陳省身反復辯論。“先生起初不認同我的思路,但一直在聽我推演,直到最後說‘成桐,你走通了一條新路’”。這種尊重而不盲從的學術精神,成為他日後指導學生的準則。

他對學術嚴謹性的要求近乎苛刻。在審閱學生論文時,不僅關注核心結論,更會逐字核對公式推導的每一個細節。“有個博士生曾在引理證明中省略了關鍵步驟,我於是讓他重寫。”丘成桐解釋道,“數學的大廈容不得半點沙礫,今天放過一個疏漏,明天可能導致整個理論崩塌”。這種嚴謹在他自己的研究中同樣體現,證明卡拉比猜想的論文歷經多次修改才最終發表,每一個不等式的驗證都經過不同情形的測試。

面對學術功利化的傾向,丘成桐始終保持清醒。“很多教授做學問,不是為了學問,而是為了名利。很多學生來學習也不是為了做學問,而是為了找工作。還有些學者一年發十幾篇論文,卻沒有一篇能經得起時間檢驗。”他對此深感憂慮,“就像當年我證明正質量猜想,前後花了五年時間,期間只發表過兩篇階段性報告。真正重要的工作,需要‘衣帶漸寬終不悔’的執著,更需要摒棄名利浮華的枷鎖”,他常對學生說,“做研究真正要問的三個問題是:是否解決了本質問題?是否提出了新的方法?是否能啟發後續研究?”“這三個問題就像學術的三原色,能鑒別出真正的創新和熱愛”,丘成桐補充說。

在培養青年學者時,他既強調夯實基礎,又鼓勵大膽突破。“我要求學生必須通讀高斯、黎曼的原著,不是為了復古,而是要理解大師如何從無到有地構建理論。”同時,他也支持學生涉足交叉領域,“當年我建議一個幾何學背景的學生去學量子場論,很多人反對,但後來他們合作的成果恰恰解決了一個有意思的問題。”這種守正與創新的平衡,正是他學術思想的鮮明特徵。

教化之道:重構基礎科學人才培養體系

“司馬遷觀仲尼廟堂禮器而歎,今天的年輕人更需要理解禮儀背後的精神內核”。清华大学求真書院成人禮剛結束,這場結合了傳統與現代元素的冠禮儀式讓丘成桐感慨萬千。作為書院院長,他親自講授數學史,要求學生不僅要解出方程,更要知曉定理的來龍去脈。這種教育理念源自他對功利主義的深刻反思:“太多學生為升學刷題,喪失了對學問的真正興趣,這比任何知識缺陷都可怕。”

丘成桐帶領的“數學科學領軍人才培養計劃”打破常規,選拔初三至高三學生進行長期本博連讀培養,其中香港校區每年招收一定數量的學子。“我們不看高考分數,但筆試面試的難度遠超高考。”他解釋這種改革的必要性,“剛才還和劍橋大學的教授聊起,頂尖人才需要長期培養,就像證明偉大定理往往要經歷上百次失敗。”

丘成桐認為,中國在工程科學上有著很大成就,譬如中國古代的四大發明,但對結構性、理論性數學的興趣不大。他強調,現代重大工程技術難題的突破大多依賴理論數學的進展。人們發現,微觀世界的量子效應有可能作為現代通信技術新的科學基礎,使通信技術出現全新格局,引起諸如電視、手機等應用領域發生變革,而這些技術在很大程度上依據數學、物理學的基礎研究。“但是,中國有能力也應當培養基礎理論科研人才。”丘成桐提出,如果培養一個理論數學教授需要20萬元人民幣,那麼,培養1千名僅需2億元。“這是一道簡單的數學題”,他說,“這種投入並不多”。同時,他建議建立一個專項基金,“它的利息或許就可解決投入問題”。

在教學中,丘成桐特別強調傳統文化與科學精神的結合。他給學生講韓愈治潮時興學的典故,闡釋“業精於勤”的道理;用崇基書院創校先賢“融合中西”的辦學理念,說明學術傳承需要兼容並蓄。“科學研究同樣需要‘如見大賓’的虔誠態度。”他批評當下教育中“降低難度求公平”的做法,“真正的公平是讓天才得以綻放,而不是削足適履”。這種理念體現在他拒絕領取額外津貼的選擇上,“學術研究的樂趣與培養後輩的滿足感,遠非物質所能衡量”。

天下情懷:文明互鑒的科學實踐

“科學沒有國界,但科學家有他自己的祖國。”丘成桐說,“既要讓香港學者接觸最前沿成果,也要讓世界看到中國基礎科學的進步。”在他看來,基礎科學的突破往往誕生於文明對話的沃土。卡拉比-丘流形從純粹數學到弦理論的跨越,正是這種對話的典範。

“多年前關於弦理論鏡像對稱的辯論,數學家與物理學家激烈爭執,最終卻催生了新的研究方向。”他揭示,愛因斯坦廣義相對論的發展離不開黎曼幾何的鋪墊,而黎曼的思想又受高斯與康德哲學的影響。他還特別強調要為青年學者設立跨學科交流基金,“就像當年我在哈佛與物理學家威滕的合作,不同領域的碰撞才能產生火花。”

“中國要成經濟、科技強國,必先成數學強國——數學是科學之母。”這一判斷指引丘成桐近幾十年的中國實踐。2022年4月,他從哈佛退休,全職受聘清華講席教授,完成職業轉向。此時,恰逢中國科技發展關鍵期,“許多人意識到美國非天堂,留學生願考慮回國”,他敏銳捕捉到人才流動的新趨勢,但他不滿足於簡單人才回流:“中國師資質量尚可,數量與美英差距明顯。”面對國際局勢,他開拓新渠道:“不少受美國歧視的頂尖人才,如俄、伊裔學者,表達來華意願。”

在他的推動下,清華數學學科實現跨越發展,這背後是丘成桐對學術標準的堅守。“我們優秀的師生不輸哈佛。”這份自信源於他對學術本質的把握,“一流學生需靠一流學者培養”。

丘成桐將2023年邵逸夫數學科學獎獎金捐給清華與香港中文大學。“我需求不多,能用於培養年輕人很有意義。”這種淡泊與他對數學的理解一致:“數學家追求永恒真理,而非名利霸業。”

為擴大國際影響,求真書院推動青少年交流,曾邀美國高校相關專業學生訪華。丘成桐認為這種民間外交意義非凡:“讓美國學生了解中國歷史、文化、學術與科技。”他的努力已見成效:“求真書院學生學術質量不輸哈佛、斯坦福。”在丘成桐大學生數學競賽中,學生多次刷新最低年級、最小年齡獲獎紀錄,在重要數學前沿領域亦有突破。2022年至2024年期間,清華大學求真書院平均每年有24名學生在普特南數學競賽模擬賽中進入全球前100名,成績超越哈佛、斯坦福等頂尖名校,與麻省理工學院持平。而求真書院的掌舵人就是著名數學家丘成桐教授,從證明卡拉比猜想到創辦求真書院,從哈佛講席教授到全職回歸清華,丘成桐用半個世紀的時間完成了一場跨越科學巔峰與教育高原的雙重突圍。

這種國際視野源自他豐富的學術經歷。從哈佛大學終身教授到回國全職任教,丘成桐深刻體會到文化差異對科研的影響:“西方學生敢闖敢試,中國學生基礎扎實,融合兩者優勢才能培養頂尖人才。”他推動的香港中文大學數學科學研究所、求真書院等平台,已吸引眾多國際頂尖學者合作研究。談及未來,他望向窗外枝葉間漸斜的陽光:“期待第一批領軍計劃博士畢業時,他們能在這個舞台上,為中國數學贏得更多尊重。”

服務生輕輕添上熱水,茶香漫過會議室的寂靜。“科學的極致是哲學,哲學的極致是精神與情懷。”他目光落在會議文件上“國際數學家大會”的字樣,語氣堅定,“我這一輩子,不過是在求證父親教我的道理——做學問要真誠,做人要剛強,為國家要擔當”。這番話如同他證明的定理一般,簡潔而深刻,勾勒出一位學者的精神軌跡與家國情懷。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多