在當選為中西區區議員之前,馮家亮已經積極投入社區服務。在中西區生活了接近三十年的他,對這片土地有著深厚的感情,因此自去年上任之後,就致力於改善居民的生活質素。他的工作涵蓋交通、文化保育、社區活動等多個範疇,並強調與居民的緊密聯繫,希望為居民提供一個更宜居的環境。

交通改善:緩解居民出行困境

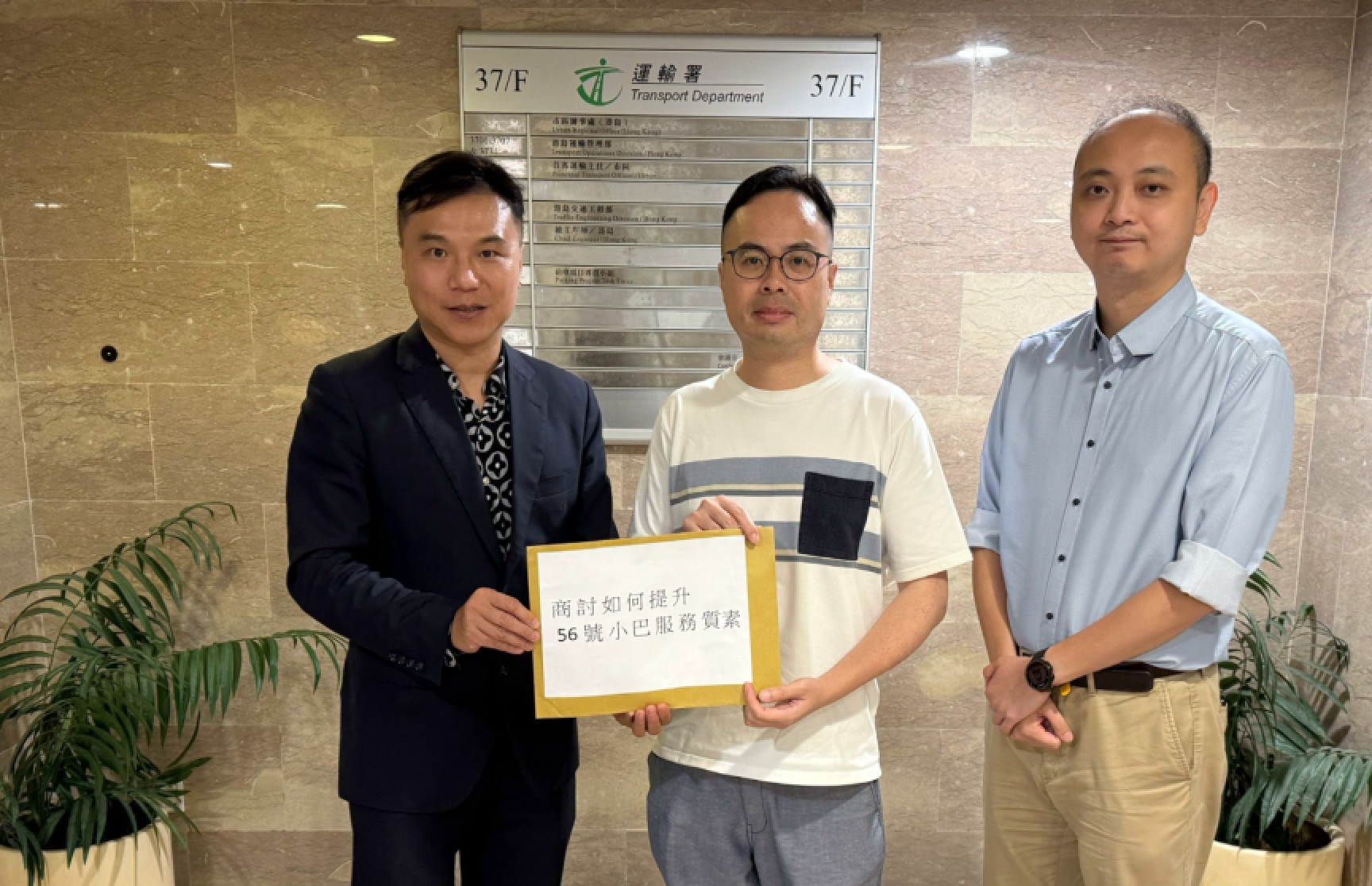

交通問題是馮家亮關注的重點之一。他指出,中西區經常遇到公共交通工具不足的問題,尤其是在繁忙時段,居民經常需要長時間等候。他亦多次就不同小巴線班次問題與運輸署及承辦商開會,要求盡快加開班次,以紓緩居民出行問題。在他的努力下,便成功令56號小巴線加開班次,縮短居民等候時間。

然而,馮家亮明白“小修小補”只是治標不治本,班次不足的主因其實是司機不足,“香港的公共交通司機年齡偏高,新入行的年輕司機很少。”要從根源解決問題,就需要從司機數量着手。於是他和所屬政團便一直向政府及不同承辦商溝通,終於成功爭取到外勞司機的加入,在長期上緩解司機短缺問題。“引入外勞司機可以減少壓力,並確保交通工具能夠正常運行,這個完全是可以幫助改善整個香港的公共交通運輸。”馮家亮解釋道。

此外,馮家亮亦有就關注改善巴士服務作出努力。在收到居民的反映後,他了解到前往麥當勞道的城巴12A號線巴士,在放學時段會出現學生因巴士擁擠無法乘搭的情況。由於12A號線原本是單層巴士,容量有限,所以馮家亮便積極推動12A巴士由單層轉為雙層,以增加載客量。“我們希望在繁忙時間改用雙層巴士,以解決乘客排隊時間過長的問題。”他一直向巴士公司及運輸署遊說,反映居民的困境,終於令巴士公司同意安排雙層巴士到12A號線,只待取得相關許可後,便可以見到12A雙層巴士。

文化保育:歷史與現代的交融

在文化保育方面,馮家亮強調中西區多個地點的歷史保育價值。“中西區有很多值得觀賞的東西。”其中歷史可追溯至1841年的“大館”,就是一個他參與甚多的項目,去年他便組織居民參加於大館舉辦的多場“親子霓虹燈工作坊”,體驗創作香港特色霓虹燈的同時,解釋大館一百八十多年的歷史給居民認識,讓居民對中西區以至香港有更深的認識。

社區活動:連結居民的重要方式

馮家亮認為,社區活動是連結居民的重要方式。他每月舉辦不同活動,如帶狗仔行山、燒烤聚會、高爾夫體驗、清酒品嘗等,吸引各年齡層的居民參與。“我希望我的活動可以讓住在中區的不同階層、不同種族的居民可以連接起來,認識到對方。”在《港紙》記者訪問當日,馮家亮就與助手忙於為周末大潭郊野公園半天遊活動作好準備。

未來展望:

收到居民反饋,改善既有問題

談及未來展望,馮家亮表示希望能聯繫到更多居民。他認為認識到新居民的話,就可以令他收到更多反饋,知道中西區做得好或者不好的地方,從而作出改善,提升居民的生活質素。

而中西區內仍有不少已知的問題需要處理,例如上山的扶手電梯不足,無法滿足居民,尤其是老年人和行動不便的人的需求,需要區議員向政府爭取資金增設扶手電梯。而對於區內對運動有需求的人,改善信德中心的跑步徑規劃,讓人車爭路問題不再出現,亦是馮家亮希望未來能夠完善的問題。“希望為居民做好一點,令我們中西區將來更美好。”

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多