科技發展一日千里,人工智能及機械人的應用日趨普及,由港鐵公司管理的將軍澳大型屋苑日出康城領都管理處,近日向住戶發問卷,諮詢擬以10台禮賓機械人取代部分保安崗位的建議,預計屆時能削減約四成保安崗位,每年節省26%至逾100萬元開支。管理處表示此舉可提升服務水平及成本效益。事件引爆有關機械人衝擊職場的熱烈討論,有該屋苑居民擔心機械人能否維持現有服務水平及安全,亦有住戶認為要引入機械人亦不應削減太多人手,直言機械人無法取代保安人員。香港物業服務公司協會則表示,住戶的憂慮正是真人服務價值所在,從業員必須提升待客之道、熱心服務的優勢,與機械結合,將重複性工作交予機械人,才是行業理想的發展方向。

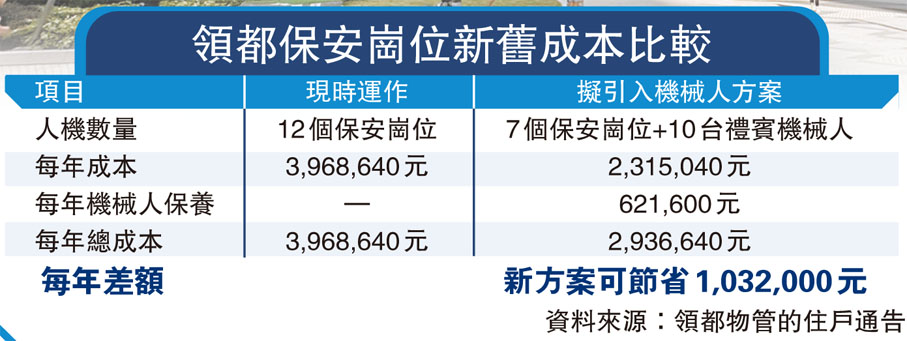

日前有領都住戶在社交平台分享管理處通告,指屋苑現有12名保安員崗位,建議改為“7名保安崗位+10部禮賓機械人”,即削減5個崗位,就算計及機械人每年62萬元保養開支,每年總成本亦只有約293萬元,較現時396.9萬元開支(人工、福利等)節省103.2萬元或26%。業主可以在通告上剔選是否同意“保安通宵當值崗位分布優化建議,及引入禮賓機械人優化保安服務”,諮詢期到下月17日。

保安員擔心飯碗不保

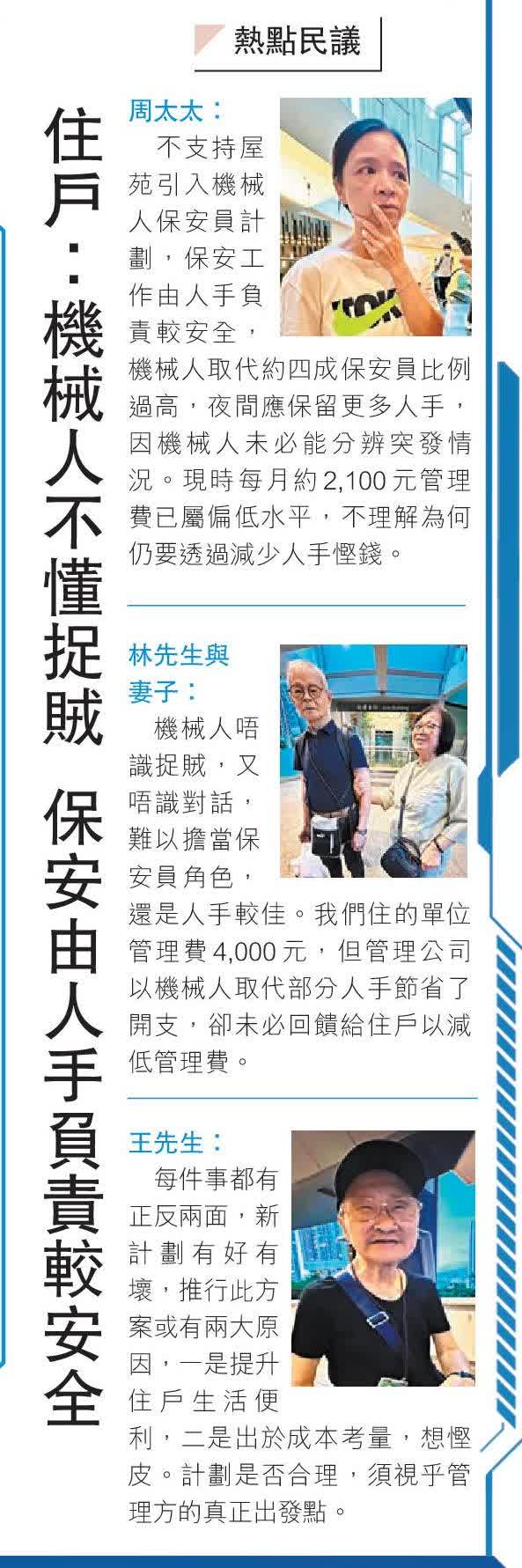

昨日到領都向住戶了解,居民普遍對方案有憂慮,有住戶認為機械人無法完全取代保安員人手,且現時經濟不景、失業壓力持續,該計劃或加劇基層失業問題,就算引入機械人,也應調低與人手的比例,期望物管公司公布計劃具體內容,包括引入機械人的優缺點和運作機制。

在屋苑任職保安員一年多的陳小姐坦言擔心飯碗不保,“一定擔心啦,唔使食飯咩?”她表示自己收入僅能應付基本生活,憂慮若引入機械人便可能失去工作機會,將難以維持生計。

同屬港鐵管理的日出康城第九期Marini居民康先生表示,暫未聽聞其屋苑亦計劃引入機械人取代部分保安,“若以機械人處理部分保安工作而不影響服務質素又可節省開支,亦是好事。”

不過,他認為不可能完全取代保安員,“例如爆水管等突發事情,機械人是否懂得去關水掣?又例如機械人是否能分辨進入大廈者是否住客呢?”他認為機械人可作為輔助工具,但任何時候都必須要有真人在屋苑內當值。

區議員籲交代細節

關注事件的西貢區區議員方國珊指出,保安工作本質上屬高度互動的“對人服務”,包括巡邏、訪客登記、客戶服務及處理緊急事件等,需具備物業管理系統的認知與應變能力。她反映,領都居民普遍憂慮機械人能否維持現有服務水平,尤其有突發事件如火警、漏水、爆水管或電梯故障時,機械人能否有應變力及時妥善應對。

她指出,目前居民對機械人方案細節一無所知,包括廠商背景、服務範圍及後續維修責任,管理處通告雖聲稱每年可節省百萬元,但未承諾定可減免管理費,反而可能因機械人維護成本令業主負擔增加,物業公司有責任向業主清楚解釋方案細節,確保決策過程透明。

將軍澳居屋英明苑曾一度試行“智慧屋苑管理”,最終立案法團接獲住戶意見後,上月24日決定擱置。方國珊認為領都應參考相關經驗,慎重評估機械人方案的實際可行性,並充分諮詢居民意見再作決定。

業界:適度引入補不足

香港物業服務公司協會主席潘建良則指出,相信至少在10年內,機械人也不會完全取代保安工作。他解釋香港屋苑較密集,機械人難自由行動,且需額外人力進行監控,以防人為破壞。他認為,適度引入機械人技術,可緩解行業長期存在的人手短缺問題,現時物業管理行業面臨勞工青黃不接的困境,招聘保安人員尤其困難,在這種情況下,機械人可以作為人力不足的補充,配合輸入勞工政策解決人力短缺的問題,形容“人機共融”才是社會最理想模式,為住戶提供更優質的服務。

記者曾向港鐵公司查詢,但截稿前未有回覆。

人力顧問:低技術工種易被取代

將軍澳日出康城屋苑領都的一紙通告,令人關注機械人會取代人類擔任的職位。新科技發展勢不可擋,人力資源顧問接受訪問時則分析,一些重複性高、技術含量低的工種,例如清潔、洗碗、炒菜等崗位,較容易被機械人取代,但卻無法予人溫度及人情味,這正正是人手難以取代之處,所以從事有關行業的人員,必須提升“人際軟實力”,例如提供有溫度的服務、靈活而人性化的方案等,相信未來的職場是人機共存的新世代。

現時已有一些工作崗位也出現機械人提供服務,如商場引入自動清潔及消毒的機械人,也有食肆採用機械人炒菜或傳菜等。資深人力資源顧問周綺萍亦表示,新冠疫情改變全球的服務業生態,尤其香港餐飲及酒店業為減少人際接觸,紛紛引入機械人替代部分工序,包括以自動化設備配送客房餐點,而時至今日,機械人在本地服務業的應用已持續多年,雖然技術尚未完全成熟,但逐漸被市民接受,成為日常服務場景的一部分。

增強軟實力作自保

人工智能(AI)的發展亦衝擊勞工市場,有人憂慮機械人搶飯碗。但周綺萍認為人機沒有誰完全取代誰,只有人被其他更出色的人取代和搶飯碗,反而機械人是工人的好幫手,能負責許多重複性工作,騰出人手提供有溫度、高技術、人性化的服務。她說:“機械人融入現代社會已成不可逆轉的趨勢,尤其是重複性高、技術需求較低的崗位,最可能被自動化取代,而從事相關工種的員工,則必須積極提升機械人無法提供的技能,轉向強調人性互動的工作技能,例如談判、溝通、聆聽等軟實力,以強化在服務業中的競爭力。”

她強調機械人並不能完全取代人類,因為人類具有情感、共鳴與創意,這些特質是當前人工智能僅依靠大數據分析所難以複製。現階段大多數機械人仍未能完全處理人類所能應對的複雜情境,加上許多消費者尚未適應與冷冰冰的機器互動,仍然偏好人與人之間有溫度的交流。因此,她認為最理想的模式,是機械人與人類協作共融,達至互補平衡。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多