文◎本刊記者楊晨

「伊斯蘭藝術的創作從不存在涇渭分明的邊界限,因為從古至今這便是一個聯動互通的世界。在不斷往來的商旅途中,在交替更錯的外交場上,匠人們在各個宮廷間熙攘穿梭,所創造的母題紋飾也在一個個地毯工坊間流動沿用。在這個交融流轉的世界,融合與對話從未停止,文明與藝術也從不被區隔。曾經,王朝的故事、地域的分割是講述伊斯蘭藝術的傳統敘事,但實際圖景遠比此複雜。作為藝術博物館,我們冀望能夠去揭示不同地域間如何真正相互關聯影響、各個藝術運動與其宗教根源之間如何形成普遍的文化紐帶,以及每個地區如何從宗教中汲取元素,並將其深刻內化於物質文化與藝術表達之中。」

——Mounia Chekhab-Abudaya博士

卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館策展事務副總監

三大伊斯蘭王朝的藝術遺產

1514年,查爾迪蘭之戰爆發。塞利姆一世率領奧斯曼大軍取得對波斯薩法維王朝的決定性勝利。薩法維永恆不敗君主的神話由此破滅;傳統冷兵器首次遭遇近代火器的壓制;長達百年的戰爭、和平與外交的博弈就此開啟,直至1639年薩法維統治者阿巴斯一世從奧斯曼手中收復部分失地,雙方簽訂《佐哈布條約》以確立新邊界。

1526年,擁有成吉思汗(母系)與帖木兒(父系)血統的巴布爾建立莫臥兒王朝。該帝國始終與薩法維王朝保持緊密互動:莫臥兒統治者胡馬雍流亡期間曾避難於薩法維宮廷,而自阿克巴起至沙賈汗執政期間,薩法維王朝更三度攻伐坎大哈。

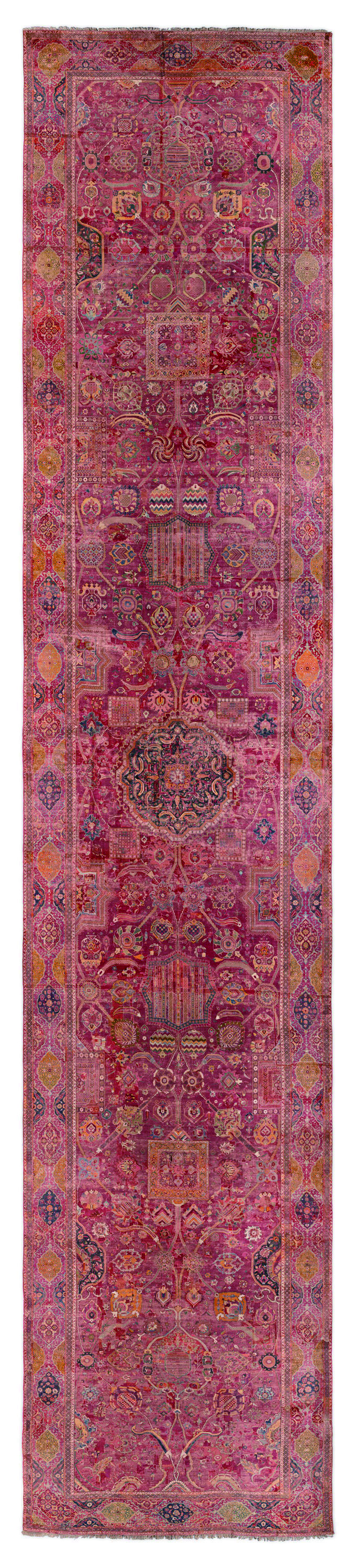

薩法維君主阿巴斯為聯合歐洲對抗奧斯曼帝國,以外交手段大量輸出絲綢與珍寶,精美的打結編織絨毯正是其中的代表商品。藉由國家資助的絲綢產業獲得巨額利潤,為阿巴斯的軍事行動、政治謀劃與基礎設施建設提供資金支持。利潤豐厚的國際紡織品貿易亦成為奧斯曼和薩法維多次戰爭的誘因。土耳其與伊朗的碰撞在雙方藝術中也留下深刻印記,尤以廣泛出現於地毯、《古蘭經》裝幀與陶瓷上的開光紋飾最為著名。伊朗的伊斯法罕與土耳其的安納托利亞也由此成為名副其實的地毯織造中心。

巴布爾之孫阿克巴在16世紀的征戰中,將波斯工匠引入莫臥兒帝國。他於拉合爾和阿格拉設立地毯工坊,委任波斯大師進行管理,正式建立了印度的手工地毯產業。

其子賈漢吉爾身為畫家,更發展出不同於波斯風格、更具自然主義的印度本土風格。至沙賈汗時期,莫臥兒藝術與地毯生產達至巔峰——其中更不用說泰姬陵這一曠世建築的誕生。

卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館策展事務副總監Mounia Chekhab-Abudaya博士表示,香港故宮文化博物館與卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館聯合主辦的展覽——《天方奇毯──伊斯蘭與世界文明的交織》呈現了三大顯赫伊斯蘭王朝的藝術作品。這些王朝各自留下獨特的藝術遺產,在本次展覽的精湛作品中均得以體現。

薩法維王朝(1501-1736年),以將地毯編織提升為一種皇家藝術形式而聞名。薩法維地毯常以無以倫比的精妙植物紋飾和一絲不苟的對稱設計示人,也因此成為波斯工藝的巔峰之作。

莫臥兒王朝(1526-1857年)的地毯融合了波斯傳統與南亞本土的藝術創作,尤其體現在其繁複的自然主義花卉圖案上,常喚起一種頗具詩意的精巧細膩,將園藝、藤蔓、樂園等意象融入圖案之中。

奧斯曼帝國(1299-1923年),作為其歷史上最大的伊斯蘭王國,其製毯工藝以醒目明動的開光紋圖案和濃郁深邃的色彩而著名。奧斯曼的地毯和織品常常反映出這一中央集權帝國的強大自信,各種工藝品通過貿易被廣泛帶往各處,深刻影響了歐洲當地審美。

地毯上的恢弘王朝與理想境域

結絨是地毯織造的核心工藝。本次展出的地毯均採用「打結裁絨頭」的技術編織而成。結的密度是衡量地毯品質的關鍵指標之一。數十名織工協同工作,在以棉線構成的經緯(縱橫)結構上,以絲或羊毛手工打結,隨後修剪過長的絨頭。一些品質最上乘的地毯每平方分米的絨結高達數千個,織工依循特定口訣,編織出特定的紋飾與色彩。

在薩法維與奧斯曼王朝的地毯中,以中央開光紋飾配合對稱分布的圖案最為經典。常見元素包括四分之一開光紋、現實世界和想象中的動物圖紋、中國藝術中的雲紋、漩渦花飾與垂飾、卷草框飾及纏繞花卉莖蔓等紋飾母題。其中,「阿爾達比勒-薩爾動物地毯」「羅斯柴爾德開光紋地毯」以及「薩法維王朝蘇萊曼一世『打獵』圖地毯」最具代表性。另一方面,自然元素的廣泛運用也標誌著地毯藝術從嚴謹恢弘的對稱性逐漸向更富自然主義的風格轉變。

Mounia Chekhab-Abudaya博士介紹道,在伊斯蘭藝術中,「對稱」不僅僅是一種用於裝飾的技藝;長久以來,它更與一種哲學理念和超意識世界觀緊密相連,蘊含著「秩序」與「合一」的精神內核。對稱式紋樣創造出一種視覺韻律,引領眼睛和心靈一同沉入冥想境界。

此種對稱式得以實現,端賴於對幾何學和數學精確度的深刻依賴。藝術家和地毯織工們常使用複合網格、比例系統、不斷重複的圖案各部來達至精妙的平衡。幾何學在其中並非被視作抽象的理論,而是貫通形而下與形而上世界的視覺語言,是一種通過紋案和結構來揭示神聖秩序的途徑。

長達16米的「海得拉巴凱沃基安地毯」首次再度呈現於公眾視野,由於空間所限,恐難再有機會長期展出。這條地毯將對稱構圖理念發揮到極致,宛如將數張地毯的華彩集於一方。中央棋盤格紋與魚形紋飾的交融,展現了德干時期(即南亞特別是印度南部的德干蘇丹國)的織毯技藝與紋飾母題。

將長達16米的巨幅地毯與鏡面裝置相結合——此實為精妙絕倫的策展手法。這件織就於印度莫臥兒時期的地毯意義超凡,堪稱豐碑式的藝術傑構。地毯幅闊,從任何單一視角皆難窺其全貌,而通過在地毯兩端設置鏡面,觀眾不僅得以從身臨其境的視角欣賞地毯全貌,更對其恢弘尺度產生全新的空間體感。

兩面鏡子強化了地毯所承載的莊嚴與壯麗,放大了其在整體空間中的存在感和衝擊力。此種布展方式以一種強而有力的手法,與地毯上不斷出現的幾何圖案交相輝映,創造出綿延無盡的疊幻之感,使得整張地毯猶如衝破視線之限,直抵無限與永恆。

與「對稱性」一樣,「安樂園」(jannah)這一意象也在伊斯蘭藝術中扮演核心角色。諸多地毯及各類其他器物常以花園意象為設計基礎,輔以四方封合的框線,蜿蜒湧流的河道與繁茂植物交相輝映,呼應著《古蘭經》中象徵永恆持久、清澈寧靜的樂園意境。對於「安樂園」的描繪非具象寫實,實為象徵性的意境營造。當對稱性、幾何學與樂園意象交融共生,地毯便升華為遠超地面覆蓋物的存在,更作為一幅幅「宇宙地圖」,複印凝縮著伊斯蘭文化中的智性、美學與宇宙觀。

互聯互通的全球文明對話

Mounia Chekhab-Abudaya博士表示,是次展覽以「文化互聯性」作為核心敘事主題,不僅在於強調皇室地毯的視覺盛景,更著重詮釋它們充當跨文明使者的歷史角色。這些地毯從未囿於宮牆之內——它們在各大陸間跨越、流轉,啟發交流,激盪欽慕,其中中國宮廷亦在其列。

絲線結成經緯(絨毯的基本組織由絲質的垂直經線和水平緯線構成,再用羊毛或棉線等在經緯線上打結製成),毛棉連作圖案,成絲成網、成段成結,一塊塊地毯匯作地圖,跨越疆土,從翻飛的織工手中升騰,翻越航程、飛山跨海,連結古往今來的文明,鍛造往來互通的圓融、合滿與凝思。

香港故宮文化博物館將地毯和各類器物(陶瓷、金屬、手稿、玉器)進行整合,將不同材質、媒介上的圖案與母題融入更宏大的東西方交流敘事中,完美地呈現了這一理念。另外,展覽還與中國的紡織、陶瓷等藝術形式建立對照,最終構築起一場由雙方共創的美學對話和啟迪。

伊斯蘭世界從不是孤立存在的,它始終深度融通於全球互聯的歷史脈絡之中。通過貿易、外交與藝術交流,伊斯蘭文明同東亞展開廣泛接觸。仔細觀察地毯、瓷器或手稿等展品,可見活躍耀動的跨文明對話印記於上:波斯地毯中的中國紋飾母題,南亞宮廷中的阿拉伯書法,風行於歐亞市場的奧斯曼織品。

而在伊斯蘭世界所保留下來的眾多恒久精神中,其中與「一帶一路」倡議所產生深刻共鳴的,莫過於建立在相互尊重之上的文化交流。從古至今,伊斯蘭文明與中華文明作為貿易、科學與知識的樞紐,既廣納外來思想,亦傳播自身智慧。此種開放特質正體現在連接伊斯蘭世界與中國的商路之中:商隊運送地毯、陶瓷、香料等貨物的同時,更傳遞文化脈絡與基因。而今,其精神將延續於眾多多哈與香港共同合作的文化交流和展覽中。以今次展覽為例,在展品之上,我們更希望培育雙方間的相互理解與尊重。

(文中圖片(包含底紋)均來自卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館)

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多