紫荊雜誌(記者彭彥)9月8日東莞報道:走進東莞市長安實驗中學的校園,科技氣息撲面而來——人工智能科技長廊裡,學生們正圍着會“說話”的機器人討論編程邏輯;科創中心內,幾個少年對着電腦屏幕調試代碼,旁邊的3D打印機正“吐”出他們設計的非遺文創模型;AI自習室裏,有人用大模型工具拆解《紅樓夢》的人物關係,有人對着智能體練習英語對話……這生動的一幕,正是長安實驗中學深耕人工智能教育的縮影。

長安實驗中學在2024年被評為廣東省首批科學教育示範校,同年加大科學教育的投入創辦少年科學院,學校以其為載體,配備計算機教室、無人機教室、科創中心、AI自習室、科創實驗室等10大人工智能教學場域,打造可視化的人工智能科技長廊和體驗式的人工智能科創中心,實現學生編程及人工智能課程線上與線下的“智教”、學生的創想與實踐的“慧學”。

此外,長安實驗中學還圍繞“人工智能+教育”,與長安鎮內知名企業、科技館等多個智慧創新基地建立課堂內外新鏈接,拓寬育人空間。

從“AI+X”到“醒獅機器人”:跨學科融合讓學習活起來

這種“看得見、摸得着”的AI教育,早已融入課堂肌理。在語文課上,老師帶着學生用大模型工具解析課文詩句。隨着指令輸入,屏幕上跳出動態漫畫,讓學生不禁感慨:“原來作者當時是看到這樣的畫面!”學生們看得入神,討論聲此起彼伏。

長安實驗中學大力推動人工智能落地課堂教學,以人工智能為紐帶,打破學科壁壘,構建“AI+X”跨學科課程體系。AI+語文課上,大模型工具助力名著賞析,讓詩歌裡的詩人動起來,激發學生的興趣;AI+英語課堂中,使用智能體進行模擬聽說練習,提升語言能力;AI+美術項目裡,學生在用生成式人工智能平台中進行美術創作,不僅提升學生審美的能力,更提升學生的綜合素養。

“通過真實問題驅動的項目學習,學生不僅掌握AI技術,更培養計算思維與跨界創新能力,讓AI成為撬動各學科學習的支點。”長安實驗中學教師李彩介紹道。

值得一提的是,長安實驗中學還特設了“AI+非遺”項目,學生利用圖像識別技術分類中國傳統文化,融入美術課手工創作與文化課知識,並通過信息技術向世界展示非遺文化。還通過“AI社團+競賽團隊”雙軌模式,組織學生參與“智慧校園”改造(如語音控制節能系統)、社區老齡化服務(陪伴機器人對話系統設計)等社會實踐。學生小劉和小沈曾為優化“醒獅機器人”熬了好幾個晚上。這個後來拿下廣東省信息科技創新大賽智能博物初中組冠軍的作品,能講解春節習俗,還會和人對對聯。“一開始只想讓醒獅‘活’起來,後來查了好多嶺南民俗資料,現在我也十分熟悉嶺南醒獅文化了。”小劉笑着回憶道。而另一群學生設計的“智能情感樹洞”,融合了人臉識別、匿名留言、智能聊天等功能,成了同學們傾訴心事的“祕密基地”,這個作品也摘得東莞市創客嘉年華設計未來項目二等獎。

從實驗室燈光到領獎台掌聲:紮實地打磨出亮眼成績單

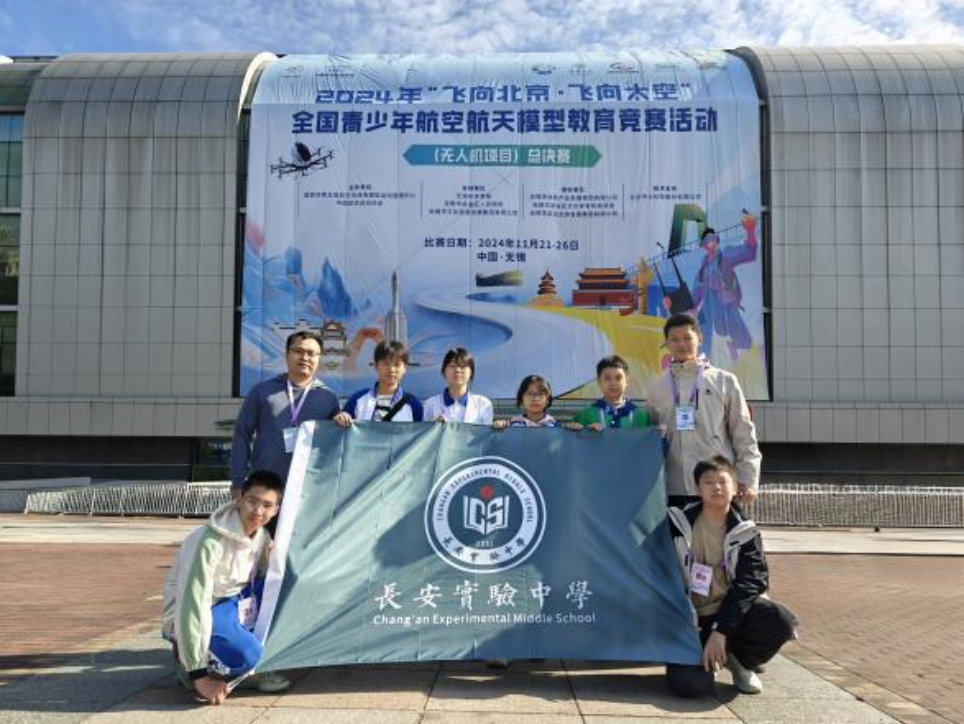

據統計,2025年,長安實驗中學斬獲粵港澳信息創新大賽獲智能博物項目廣東省冠軍、3D航空航天機器人項目獲省二等獎、三等獎;連續兩年,獲東莞市人工智能與機器人大賽的優秀組織單位,包攬機器人擂臺賽的冠亞軍;2024年,獲得“飛向北京·飛向太空”全國青少年航空航天模型教育競賽活動全國總冠軍,獲得全國一等獎9項。

近幾年,學校在各類比賽中獲得優秀組織單位20多次,學生獲得全國獎項50多項,省級獎項80多項,市級獎項200多項。教師團隊也不甘示弱,3份作品在市級AI課程資源比賽中獲獎,還被推選參加省級評比。

這些成果背後,是學生數百小時的算法調試與團隊協作,更是學校“以賽促學”理念的生動實踐。學校每週開展科技社團活動,學習人工智能原理知識、機器人編程,並組織最強師資團隊開展廣東省粵港澳信息科技創新大賽、東莞市青少年創新大賽、東莞市人工智能與機器人競賽集訓項目,學生們常常在實驗室“頭腦風暴”。

這些成果背後,是一套紮實的培養體系。學校針對不同年級學生設計了階梯式課程:七年級開設人工智能通識課程,八、九年級開設人工智能原理探究與創新開發課程,學有餘力的學生加入“人工智能拔尖人才培養計劃”,跟着導師做課題。

2024年,長安實驗中學立項市級課題《初中人工智能拔尖人才的培養策略研究》,形成“教學-研究-優化”的良性循環。2025年結合生成式人工智能技術開展各學科融合的課題研究,進一步在全校範圍內開展人工智能的學習和推廣,此外,校內教師的相關論文多次在省市獲獎。

從“分層任務卡”到AI實驗室藍圖:在破局中鋪就成長路

AI實驗室推進過程中並非一帆風順。“最開始設備不夠,學生想練手都得排隊。”校長陳雪晨坦言,“但我們始終覺得,AI教育不是趕時髦,是為孩子的未來打底子。”學校四處籌措資金,聯合長安本地企業建起功能齊全的AI實驗室;針對學生基礎差異,推出“分層任務卡”,讓每個孩子都能找到適合自己的節奏。“無論技術怎麼變,教育的本質還是培養完整的人。”這句話常被陳雪晨掛在嘴邊。

師資是另一大突破口。學校採取“內培外引”策略:派骨幹教師參加省市“AI師資種子計劃”,聯合東莞理工學院開展“AI教師定向培養”;請企業工程師當“週末導師”,帶學生做實戰項目;還給每位老師提供AI賦能的指引用書,從DeepSeek備課到智慧平台“AI教育聯盟”,手把手教學。

如今,騰訊校校通智慧校園平台校園助手智能體“大和”“小和”成了好幫手——“大和”管校園政務,“小和”處理學生事務,老師們有了更多精力琢磨教學。

展望未來,長安實驗中學人工智能教育的藍圖已然清晰:完善人工智能設施建設,從基礎學習到創新實踐一站式覆蓋;完善課程體系,開發“AI+藝術”“AI+環保”等特色課程,和東莞理工學院深化合作,完善莞育AI平台;持續提升師資隊伍建設,加強合作交流,強化區域輻射引領等。

“希望從這裏走出的孩子,不僅會用AI,更會創造AI,懂得用技術溫暖世界。”陳雪晨校長說。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多