《紫荊論壇》專稿/轉載請標明出處

王 賀|溫州理工學院教授

香港青少年國家安全教育關乎「一國兩制」實踐根基與國家主權安全底線,既是履行憲法和香港基本法憲制責任的必然要求,亦是應對國際地緣博弈與非傳統安全威脅的關鍵屏障,更為培育兼具國家認同與國際競爭力的新一代青少年提供核心支撐。當前香港國家安全教育實踐面臨若干挑戰:學段銜接不暢導致國家認知圖譜碎片化,教師專業儲備薄弱制約「總體國家安全觀」的有效教學傳遞,以及資源生態結構性失衡阻礙理論向實踐有效躍遷。因此,需要通過教育範式升級超越技術性修補,使國家安全意識升華為代際傳承的精神基因,最終夯實「一國兩制」行穩致遠的社會心理根基。

香港青少年國家安全教育的價值目標

香港青少年國家安全教育承載著貫徹總體國家安全觀的核心使命,其價值目標錨定三重維度:其一,築牢國家認同與愛國情懷,履行憲法與基本法確立的憲制責任,將維護國家主權、安全、發展利益轉化為「愛國者治港」的代際傳承;其二,強化法治意識與國安法律認知,構建覆蓋全學段的能力進階體系,貫通情感浸潤、法治內化、戰略研判的認知鏈條;其三,培育社會責任與擔當精神,深度融入金融防禦、數據主權等非傳統安全模塊,鍛造抵禦國際博弈風險的能力。香港教育須直面外部干預特殊挑戰,通過《維護國家安全條例》的法定義務傳導,在青少年價值體系中熔鑄國家主權與香港繁榮的命運共同體。

(一)築牢國家認同與愛國情懷。香港青少年國家安全教育的根基在於構建深刻的國家認同與理性愛國情懷,這既是歷史使命也是現實需求。香港青少年國家認同的建構,本質是殖民歷史傷痕的理性療愈與現代國家公民意識的自覺蘇醒,其深刻性源於三重歷史辯證法的展開。

第一,主權歸屬的法理永恒性、發展命運的共同體驗性、文化基因的不可割裂性。對此,必須澄清香港主權歸屬認知的時空連續性,自秦漢置郡至1842年《南京條約》的被迫割讓香港島,從1984年《中英聯合聲明》的法理確權到1997年回歸祖國,香港的憲制地位始終根植於中國國家主權的歷史延綿。英國殖民統治150多年造成的國家身份迷茫,需通過憲法第三十一條與香港基本法第一條的並置解讀來消解,即青少年應當理解「一國」是「兩制」的母體而非並列選項,當國防、外交權作為國家主權的核心標誌被認知(如駐港部隊依法履責的法理基礎),虛幻的「自治絕對論」便不攻自破。

第二,更深層的是發展命運的共同體驗證。香港的繁榮並非殖民遺產的饋贈,而是國家持續賦能的產物。從1965年東江供水工程終結香港百年水荒,到2003年CEPA協議助港企北上,再到將香港納入國家規劃,明確支持香港發展創科(如河套深港科創合作區)、法律仲裁、航運等高端服務業。青少年唯有在對比認識回歸前後香港的現實發展中,才能洞察殖民時期的相對繁榮實為閉關鎖國時代的畸形產物,而國家崛起才是香港未來的根本依託。

其三,最終歸於文化血脈的哲學覺醒。所謂「本土意識」實為中華文明在地化的枝蔓:天后信仰源自福建湄洲祖廟,涼茶配方載於《本草綱目》,李小龍武學哲學根植道家陰陽學說……當社交媒體以「懷舊濾鏡」美化殖民符號(如將總督府舞會塑造成文明典範),這時需以九龍寨城清拆前的貧民窟影像、華人被拒進入維多利亞公園的歷史檔案,揭穿殖民敘事的虛偽性;更需通過東江縱隊營救茅盾等文化精英的史實,還原香港與祖國患難與共的精神譜系。這種認同非情感綁架,而是青少年主體性的歷史復歸。由此,香港青少年便能從文明復興的角度超越地域局限,重建「家國一體」的生命意義,這正是「一國兩制」下的文化自信根基。

(二)強化法治意識與國安法律認知。香港青少年國家安全教育的根本價值,在於確立國家安全作為法律秩序元價值的至上性認知,這要求穿透三重法理迷思:國安法律的特殊法益本質、自由與安全的辯證邊界、外部幹預的違法性根源。

首先需解構「國安法嚴苛論」的誤判。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》規制的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全四大罪行,其侵害客體並非個體法益,而是國家共同體的生存根基。羅馬法將「叛國罪」列為萬罪之首,現代法治從德國《基本法》禁止破壞民主秩序到美國《反間諜法》嚴懲通敵行為,皆因國安犯罪消解了權利得以存續的憲制基礎。香港青少年尤需認知,普通刑事犯罪(如盜竊傷害)與國安犯罪的本質差異,恰似身體局部損傷與心臟停搏的生命危機級差,當國家主權安全受損時,香港基本法賦予的集會自由、學術自由等權利便成無源之水。

其次須厘清自由與安全的法哲學邊界。洛克在《政府論》中曾論證,自由絕非為所欲為的許可,而是在法律框架內的理性選擇。香港2021年「Telegram煽暴案」揭示的認知謬誤,實將「網絡匿名性」幻化為法外特權,卻無視孟德斯鳩「自由是做法律許可之事」的箴言;當言論煽動恐怖行為、當學術研究淪為間諜工具,自由便異化為摧毀自由的武器,這絕非香港獨有的法律實踐——歐洲人權法院在「Leroy訴法國案」中支持對煽動恐怖主義行為漫畫的定罪,美國最高法院亦在「申克訴合眾國案」確立「明顯而即刻的危險(clear and present danger)」的限制言論自由的基本原則。

最終須揭露外部干預的國際法悖論。某些國家以「人權」包裝的干預行徑(如議會報告抹黑國安法),既違反《聯合國憲章》第二條「不干涉內政」的強制性規範,更踐踏其自身法律體系。比如,若依美國《外國代理人登記法》,接受外部資金煽動本國民眾對抗中央政府的行為已屬重罪。美國政府在「修例風波」期間對暴力行為的「法律雙標」,是將香港青少年異化為地緣博弈的消耗品。國家安全教育的深層意義,正在於喚醒青少年對法律秩序層級的認知:國安法律如穹頂般庇護憲制架構,普通法律賦予的各項權利方能在其下有序運行。唯有理解這種「元規則」,香港青少年才能超越工具性守法,成為自覺維護「一國兩制」憲制秩序的法律主體。

(三)培育社會責任與擔當精神。香港青少年國家安全教育中社會責任與擔當精神的培育,本質是完成從權利本位到責任本位的認知躍遷,其核心在於確立三重辯證關係:國家安全與個人自由的共生性、香港福祉與國家主權的不可割裂性、青少年價值實現與時代使命的同一性。

首先必須解構「自由絕對論」的認知迷障。現代文明社會的治理經驗表明,任何權利都需以共同體的存續為前提。《德意志聯邦共和國基本法》對納粹意識形態的徹底禁絕、法國對煽動恐怖網絡言論的立法取締,無不印證國家安全是個人自由的根基而非對立物;香港青少年尤需理解,《基本法》賦予的高度自治權,恰恰源於國家主權完整提供的制度保障,當國土安全、政治安全等核心利益受損時,便將失去「兩制」的運行基礎。

其次須穿透「本土意識」的認知狹隘。香港的繁榮從來不是孤島奇跡,港珠澳大橋縮短珠三角物流時間約60%,直接帶動港口吞吐量回升,證明國家是香港發展的終極依託。青少年對「家」的責任,必然涵蓋對「國」的守護,這種責任絕非外部強加的義務,而是源於自身生存發展的內在需求。

最後,更深層在於重塑青少年的人生價值座標系。在全球化裂變的時代,個體命運從未如此緊密地與國家興衰綁定。香港青少年若將視野囿於地域局限,終將在國際競爭中喪失話語權;唯有將自身技能融入國家科技自強、金融安全等戰略需求,才能在「大國博弈」背景下獲得真正的生涯支點。這種擔當精神絕非犧牲,而是價值升華的必然路徑。歸根結底,擔當精神的培育是香港青少年主體性的重建過程:它意味著超越「被治理者」的被動角色,以「主權守護者」的自覺意識,在中華民族偉大復興進程中定位香港座標,這正是「一國兩制」行穩致遠最深厚的社會根基。

香港青少年國家安全教育的現實挑戰

在總體國家安全觀引領下,香港青少年國家安全教育需構建縱向銜接、橫向協同的有機體系。然而,當前香港青少年國家安全教育實踐面臨三重結構性矛盾:學段分割導致的系統斷裂、要素失衡引發的教育效能衰減、資源與機制缺陷形成的支撐不足,亟需理論突破與實踐創新。

(一)教育要素的系統性斷層。香港青少年國家安全教育面臨的深層次結構性困局,其核心在於教育要素的系統性斷層。國家安全作為涵蓋政治、經濟、文化、網絡等20個重點領域的復合知識體系,要求教育主體具備跨學科整合能力,以與教學對象實現認知遞進銜接,而香港學校教育現狀卻呈現雙重斷裂:主體能力鏈斷裂與內容方法論鏈斷裂。

主體層面暴露出能力代際衰減的危機。教師群體因缺乏國家安全系統性培訓(如僅少部分中學教師接受過反恐法律專項研修),導致知識傳授陷入碎片化窠臼,比如,生物安全議題被簡化為防疫知識而忽視基因技術戰略價值,金融安全教學停留於反詐騙技巧卻規避國際金融戰案例解析,這種「盲人摸象」式教學難以支撐總體國家安全觀的邏輯閉環。學生端則因學段割裂形成認知斷層,小學階段將愛國教育壓縮為升旗儀式流程背誦,初中突然躍升至抽象主權理論卻無歷史實證支撐,高中又陷入法律條文機械記憶(如理解基本法第23條),致使「情感認同—理性認知—行為實踐」的轉化機制在關鍵成長階段脫榫。

內容方法論層面更凸顯結構性失衡:小學階段目標設定過度簡化(如將國土安全窄化為地圖辨識),與初中法治啟蒙缺乏邏輯接口;初中內容陷入概念空轉(如討論「主權平等原則」),未預留高中安全觀分析的認知階梯;高中階段則因實踐性缺失陷入「紙上談兵」困境。當2024年《維護國家安全條例》新增「境外干預罪」等本地化法條,教學仍拘泥於《基本法》原則複述,未能結合「黎智英案」中的外國律師介入等現實判例進行推演,更未銜接大學所需的戰略思維訓練(如能源安全中的馬六甲困局推演),這種斷裂直接導致教育效能的自我消解,最終使國家安全教育淪為符號認知的拼圖遊戲:學生熟記國旗尺寸卻不解國家象徵的法理深意,背誦「愛國者治港」原則而無力辨析社交媒體煽動「港獨」的話術陷阱,法治安全觀在條文復誦中異化為去價值化的知識標本,知識復合性要求與價值引領功能在斷層中雙向落空。

(二)教育資源的生態性失調。香港青少年國家安全教育的資源生態正陷入「豐裕中的貧困」結構性悖論——表面上資源供給總量擴張,實則因系統性失調導致有效教育動能衰竭,其症結深植於三維矛盾:供給結構的適配性斷裂、分層機制的代際脫鉤、分布網絡的時空失衡。

在供給維度,公共資源投入呈現儀式化偏向:政府主導素材過度聚焦「全民國家安全教育日」等節點宣傳,卻缺乏基礎性課程開發,小學至高中各學段國家安全教材體系缺乏協同性;市場資源則因商業邏輯陷入低效繁榮,科普機構制作的網絡安全動畫、金融安全短視頻雖數量激增,但因未與學校課程大綱校準(如未對應初中《生活與社會科》的法治模塊),導致課外資源與課堂教學形成「平行宇宙」。

分層失效更暴露資源與認知規律的深層斷裂。小學階段亟需具象化認知載體,現實文本資源卻充斥「總體國家安全觀」「非傳統安全威脅」等成人化術語;初中生需通過社區實踐感知安全治理,但香港國安教育基地中僅有少量初中適配項目,其餘皆定位高中以上;數字資源本應彌補實踐短板,然而小學亟需的互動遊戲(如國土安全拼圖闖關)匱乏,反而內容同質的解說視頻充斥平台,由此使得學生認為國安教育視頻「枯燥如法律講座」。

這種生態失調催生資源「內卷化」困局:商業機構生產的海量數字資源因未接入學校評估體系,點擊量主要來自教師觀看而非學生主動學習。最終導致資源豐沛表象下的教育資源匱乏。由此使得國家安全的多維複雜性被壓縮為單向灌輸的符號碎片,資源生態的失調正從供給側瓦解教育實效的根基。

(三)教育機制的協同性不暢。香港青少年國家安全教育機制正深陷系統性協同困境,其本質是教育治理現代化進程中的結構脫嵌。當前,香港實踐場域中存在三重斷裂:政策轉換的縱向斷層、功能模塊的橫向衝突、責任主體的結構離散。微觀評價體系則與《維護國家安全條例》第12條「維護國家安全能力」要求嚴重錯位,課堂評估對抵禦網絡煽暴話術的批判性思維等核心素養幾無觀測工具。

深層症結在於責任結構的系統性離散。激勵機制失效使教師開發國安課程無法轉化為晉升資本,制約機制真空則縱容學段銜接質量失控,如小學將任務壓縮給德育教師進行國旗填色繪畫比賽,初中推予歷史科講述鴉片戰爭卻回避當代主權議題,高中交由公民與社會發展科孤立討論《國安法》條文,最終使國家安全教育淪為機械的「學段拼圖」。當教育系統無法在政策轉換中彌合學科縫隙,在資源配置中激活校本創新,在評價改革中貫穿能力主線,協同機制的失靈便注定再生產出認知碎片化的代際循環。

香港青少年國家安全教育的對策建議

(一)頂層設計:構建貫穿學段的國家安全教育體系。香港青少年國家安全教育的深化推進,亟需以系統思維破解學段割裂與資源分散的結構性矛盾。首要任務在於構建縱向貫通、橫向協同的全學段教育體系,其核心是建立符合認知發展規律的目標階梯與內容矩陣。小學階段重在情感奠基,通過升旗儀式、社區安全實踐等具象化載體培育「國即我家」的樸素認同,將國土安全轉化為地圖拼圖遊戲,生態安全植入校園植物觀測日記,在基本法故事會中滲透「一國兩制」憲制淵源。初中階段轉向理性建構,依託《維護國家安全條例》漫畫解讀、網絡謠言甄別實訓等案例教學,解析中央事權與特區責任的法治邏輯,例如將第9條「社交媒體煽動罪」轉化為信息批判思維訓練。高中階段聚焦戰略思維養成,比如開設「香港國際金融中心風險推演」模塊,模擬地緣政治對股市匯率的傳導機制,通過中美貿易戰沙盤博弈理解科技安全與產業鏈自主的辯證關係。大學階段則深化至責任擔當,在「跨境數據流動監管」「生物安全實驗室協議」等前沿議題研究中培養戰略研判能力,使國家安全意識從情感認同升華為使命踐行。這種螺旋式進階設計,需始終錨定三重原則:主權教育的優先性、風險教育的現實性與能力教育的前瞻性。

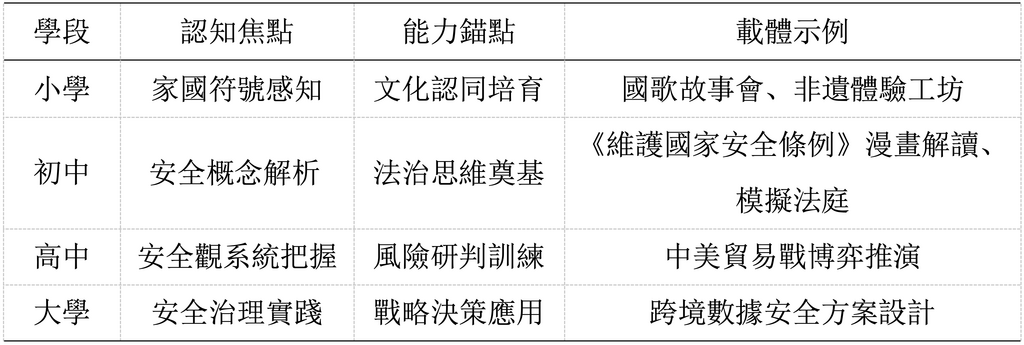

(二)課程重構:打造「雙軌並進」的教育載體。課程載體創新是破解學時限制的關鍵突破口。對此,國家安全教育在實施路徑上需構建三重協同機制:一是目標協同,將國家安全教育目標納入學校育人體系,通過《公民與社會發展科》《小學人文科》等課程實現認知建構;二是方法協同,延續「全校參與、多元策略」原則,以課程有機嵌入(如科學課融入科技安全)、課外實踐延伸(社區安全調研)、校園文化浸潤(國家安全主題牆)形成教育合力;三是進階協同,采用螺旋式課程設計,按認知規律分層深化(見表1)。

顯性課程方面,應開發分級必修模塊體系——小學創設「安全小衞士」融合課;中學設立「法治安全實踐課」;大學開設「總體國家安全觀理論研討」學分課。隱性課程則需構建跨學科滲透機制:歷史科重點講授東深供水工程談判中的資源安全博弈,地理科分析填海工程對國土安全的戰略意義,科技課開展北鬥導航系統研發對抗演練。這種雙軌並進的課程生態,既能規避單獨設課的師資瓶頸,又能在學科交叉中深化「大安全」認知。

(三)師資協同:組建三級聯動的專業化隊伍。師資隊伍的專業化轉型構成教育落地的核心支撐。當前教師國家安全素養的碎片化困境,需通過「高校—基地—課堂」三級體系破解。香港高校應設立國家安全教育學院,開設「跨境風險研判」「文化安全理論」等碩士課程,定向培養種子教師;在香港故宮文化博物館設立實踐基地,開展「文物回流中的主權象徵」現場教學;於網絡安全中心建立攻防演練平台,提升教師應對信息戰的實操能力。校本層面需組建跨學段教研共同體,推動小學德育教師與高中法治教師聯合開發《從紫荊花到五星紅旗》課例,通過主權符號的認知銜接彌合學段斷層。教師能力評價宜實施三維認證:知識維度要求小學教師掌握安全領域的符號化表達,中學教師了解科技安全產業鏈圖譜;方法維度考核博弈推演、SWOT分析等工具應用;價值維度則通過《維護國家安全條例》教學轉化測評確保政治準確性。唯有如此,方能將總體國家安全觀從政策文本轉化為教師課堂話語能力。

(四)機制創新:構建全鏈條保障體系。教育機制的深層變革聚焦於動力、供給、評價三環耦合。動力機制方面,應將國家安全課程開發納入教師晉升指標,設立專項創新基金支持校本教材研發;推行學校星級認證制度,將學段銜接成效與財政撥款掛鉤,激發跨學段協作內生動力。供給機制關鍵在於構建資源分級雲平台,按「基礎型(小學繪本)— 研究型(大學智庫報告)」五級分類儲備,並針對新界資源窪地設立流動教育站。評價體系革新需突破試卷限制:小學採用成長檔案袋記錄國安主題繪畫、社區安全探訪等實踐;初中實施PBL項目評估,如反網絡詐騙宣傳方案的社會效能;高中考核研究報告質量,如「美國芯片法案對港科技安全影響」分析深度;大學側重成果轉化,考察虛擬貨幣監管提案被財經事務局採納情況。制度設計的突破點在於建立學段交接認證體系——初中錄取須查驗小學國家安全實踐學分,大學招生增加國安能力結構化面試,以程序剛性保障教育連續性。

(五)社會動員:激活教育生態共同體。社會協同網絡的構建是教育成效倍增的最終保障。家庭層面需開發親子國安任務單,通過共繪「我家安全樹」將糧食節約、信息保密轉化為家庭契約;社會層面推動金管局開放金融數據監控中心供高中生研學,警隊提供反恐演習觀摩席位,使課堂理論對接真實治理場景。香港獨特優勢在於善用「一國兩制」實踐場域:可邀請駐港部隊參與校園教育周,通過開展相關國防教育活動如防暴演練等,深化國土安全認知。國際維度可模擬聯合國安理會涉港議題辯論,使大學生在「西方制裁應對推演」中理解人類命運共同體內涵。通過小學階段對國家符號的認知奠定文化認同基礎,在初中模擬法庭實踐中深化法治思維,於高中金融風險分析演練中強化憂患意識,最終在大學戰略研究環節培養擔當能力,國家安全教育由此貫穿青少年成長全過程,逐步內化為其核心素養。這種浸潤式教育生態的營造,既需政府搭建「學校—場館—企業」研學聯盟,更依賴社會力量開發「國安教育實踐地圖」網絡信息資源庫,實時更新法庭旁聽、立法會辯論等公民教育資源,使維護國家安全成為可感知、可參與、可奉獻的生活方式。

本文發表於《紫荊論壇》2025年7-9月號

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多