《紫荊論壇》專稿/轉載請標明出處

孫清忠 | 暨南大學公共管理學院教授、博士生導師

馬藝鳳 | 暨南大學公共管理學院碩士

面對人口老齡化的嚴峻挑戰,香港亟需推動積極老齡化政策以提升長者福祉與社會活力。然而,日益擴大的數字鴻溝正成為阻礙長者融入現代生活、享受智慧服務的關鍵瓶頸,跨越鴻溝已成為擺在香港面前的「必答題」。本文在剖析香港老齡化現狀與數字融入緊迫性的基礎上,重點探討彌合數字鴻溝的創新「多元協同」模式。該模式強調:一是政府引領,構建「無齡感」數字包容生態;二是灣區協同,銜接跨境養老數字服務;三是警企社聯動,在地化服務創新;四是法律保障,完善政策與權益保護框架。文章旨在為香港構建一個「不讓任何人掉隊」的智慧老齡化社會提供策略路徑與實踐參考。

香港人口老齡化的數據透視與趨勢演進

彌合數字鴻溝是實現「一國兩制」下香港繁榮穩定的內在要求。在數字經濟時代,數字鴻溝是阻礙社會經濟發展、加劇社會不平等的重要因素。作為蟬聯「全球最長壽地區」的城市,香港正直面超老齡化社會現實。聯合國於2025年5月發布的《2025年人類發展報告》顯示,2023年香港人均預期壽命為85.5歲,其中女性平均預期壽命達88.1歲,男性達82.8歲。而根據聯合國關於老齡化社會的劃分標準,65歲及以上老年人口佔比超過21%為重度老齡化。早在2021年,香港65歲及以上老年人口所佔總人口比例已經超過20%,進入超老齡化社會。根據2025年6月16日中通社最新報告,香港65歲及以上老年人口約佔總人口的23%,而香港特區政府所公開的《香港人口推算2022-2046》報告顯示,預計十年後(2035年)香港或有239萬名65歲以上長者,將佔總人口的29.9%。

與人口結構高齡化並行的,是特區政府加速推進的智慧城市轉型。從2017年公布的《香港智慧城市藍圖》開始,特區政府從「智慧政府」「智慧出行」「智慧生活」「智慧環境」「智慧市民」「智慧經濟」六個方向著手,推行了一系列數字化措施,致力於將香港發展成為「智慧城市」,以便為公眾提供快捷高效的電子政府服務。由此可見,不論是近期所實施的「智方便」身份認證,還是「醫健通」健康管理,公共服務全面數字化已成既定方向。

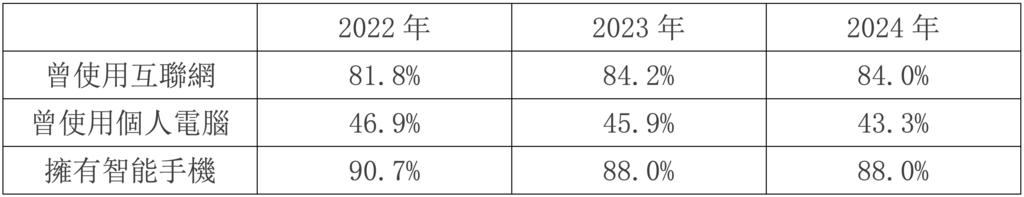

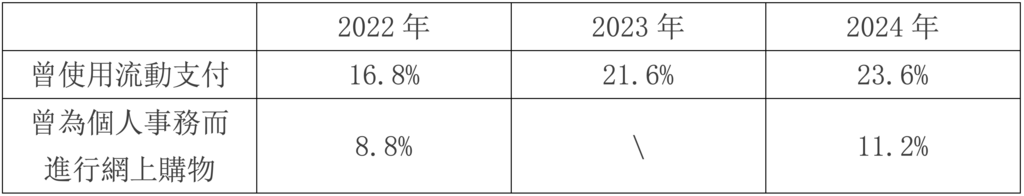

據香港特區政府統計顯示,近三年來香港長者電腦使用率穩步提升,而個人電腦使用率及智能手機擁有率卻呈現下降趨勢(見表1)。雖然從表象上看香港長者資訊科技使用情況及普及程度較為全面,但香港長者是否真正懂得使用智能設備以滿足自身需求的調查結果卻不盡如人意(見表2)。

跨越鴻溝是香港長者融入數字時代的必答題

香港具有良好的信息化基礎。信息技術發展指數(IDI)是由國際電信聯盟開發與發布的衡量一個地區信息通信技術(ICT)部門發展水平的權威指標,它包括ICT基礎設施、使用指數、技能指數。根據國際電信聯盟所公布的數據顯示,2023年香港ICT發展指數獲評96.5分,在169個經濟體中居於第8位,2024年更達到了97.4分,意味著香港的ICT發展水平持續居於世界領先地位,其信息化基礎設施更完善、使用更廣泛、技能水平更高。

在這樣的背景下,香港信息化發展建設必然會重塑當下社會的運行規則。當一個地區的數字化滲透率突破臨界點,傳統服務模式將系統性轉向數字優先模式,形成長者「非融入即邊緣化」的剛性環境。這種必然性體現於三重不可逆的結構性變革:

一是公共服務數字化轉型的強制性替代。例如2023年《施政報告》宣布香港「所有政府收費服務於一年內全面落實電子支付選項」「利用區塊鏈技術驗證多種電子拍照和證書」等,表明香港政府將全力推動數字化政府建設,以數據驅動發展。又例如在醫療方面,為了優化患者就醫時間,醫院管理局推出多項自助預約服務,患者可通過電子手機應用程序「HA GO」,以及一站式電子服務站的功能,以代替傳統櫃台掛號、繳費、預約等程序,就醫流程逐漸電子化。

二是社會經濟運行的數字依賴。據知名支付業務運營商Worldpay《2024全球支付報告》顯示,2023年香港店鋪消費中現金交易佔比僅為9%,較2013年呈現斷崖式下跌,電子支付滲透率達91%。伴隨傳統支付渠道萎縮,部分小型商戶因運營成本增加或將拒收現金,加劇長者支付障礙。

三是數字身份將成為社會交往的前提。根據金融支付科技公司KPay公布的《Digital 2025》報告,香港社交平台的使用率高達86.6%,每位用戶平均每天花費1.7小時在社交平台上,且平均活躍使用6.4個社交平台。其中Facebook和WhatsApp並列為香港市民最常用的社交平台,使用率均達70.6%。這意味著香港多數家庭都會使用電子通訊群組進行溝通。然而香港大學2017年的一項社會調查顯示,65歲或以上的年長受訪者中,46%的長者並沒有使用家庭通訊群組。即便是目前,依然存在不會使用或者沒有社交媒體的長者,這就使得部分長者因操作障礙成為信息孤島,被迫退出家庭信息交互鏈,產生家庭剝離感。尤其是對於一些獨居老人而言,這種數字排斥不僅削弱其家庭參與感,更衍生出強烈的孤獨感。而對於企業,在香港建設智慧城市與數碼共融社會的背景下,「智方便」企業版應勢推出,中小企業適應線上投標、報稅等經營活動已成為既定趨勢。

智慧城市依賴指尖操作,當社會高度依賴數字化技術時,長者的數字融入就已超越個體能力範疇,成為維繫公民權利、經濟參與以及家庭紐帶的生存性命題。但超半數的長者被主流數字服務拒之門外,這是香港「全球最長壽地區」光環下對長者數字生存權的制度性剝奪,更是智慧城市藍圖與居家安老為本政策目標的斷裂。在此語境下,長者平等獲取數字化公共服務的能力保障不僅是社會公平的底線,更是香港實現尊嚴養老的核心支柱。若任由鴻溝擴大,不僅違背社會公平,更將剝奪長者醫療、社交、消費等生存根基。因而助力長者跨越數字鴻溝融入數字時代,不僅是數字文明時代社會契約的重構,更是對老年人賦權和增能的統一,是二十一世紀香港的必答題。

彌合數字鴻溝多元協同模式的創新探索

為將多元協同的創新理念付諸實踐,香港可按照「政府主導、區域協作、基層聯動、制度保障」的特色路徑形成合力,著力通過以下關鍵措施,構建全方位、可持續的數字包容生態,為長者謀求更多的數字紅利。

一是發揮政府引領作用,構建「無齡感」數字包容生態。所謂「無齡感」數字包容生態,其核心在於打破年齡刻板印象,以普適性、公平性和需求導向為原則,致力打造一個不受年齡限制、所有長者均能無障礙接入、有效使用並從中獲益的數字環境與服務網絡。在第16屆香港國際醫療及保健展上,腦機AI頭環通過長者眼球、眨眼等細微動作實現輪椅的前後移動、下肢外骨骼可穿戴仿生設備幫助運動障礙的長者重新獲得獨立行走的能力等,這些「AI+養老」智能產品重新定義了「老有所依」,讓更多的老年人藉助數字技術享受高質量的養老生活。政府作為唯一有能力進行全局規劃並制定強制性、引導性政策的行動主體,是將「無齡感」的願景從理想走向現實、實現這一系統性生態變革的基石。而要創造一個對長者友好的數字生態環境,根基在於強化社區支持網絡與能力建設。

在樂齡階段,提高長者信息素養最有效率的方法之一是面授培訓。例如香港理工大學推出的「暢遊資訊及通訊科技終身學習課程」,該課程包括智能電子政府服務學習、網絡安全學習、流動支付及電子錢包等,旨在為具備基本數碼知識的長者提供免費的正向教育數碼培訓課程。而針對無基礎或行動不便的長者,可推行線上培訓。以「樂齡IT易學站」為例,該網站針對60歲及以上長者(尤其關注舊區及公屋獨居或雙老長者),提供免費的線上自主學習平台,還通過社區支援點結合線下培訓與線上資源,內容涵蓋智能手機操作、網絡購物、社交媒體等。又例如由香港老年協會主辦的OLink Hub(傲齡匯),是香港首個長者專屬虛擬學習中心,提供認知遊戲、休閑活動等互動課程。通過推行數字素養生命周期教育,構建貫穿個體發展全程的培育體系,讓香港成為「少有所創、壯有所用、老有所適」的數字包容典範。

二是調動青年群體力量,擴大「代際反哺」與「長者互助」。香港在積極推動老齡化的進程中,始終堅持「長幼共融」的理念,例如城市青年商會曾於2022年推出全新社會發展工作計劃「代代有偈傾」,招募青年義工探訪長者家庭,通過跨代溝通訓練促進雙向理解。又例如2025年1月香港大學推出的「The Spark Action」(星閃計劃),該計劃採用時間銀行的概念,利用「時間積分」鼓勵青年人通過志願服務換取長者的經驗指導,促進長幼傳承。在數字共融方面,「代際反哺」與「長者互助」不僅能夠緩解長者數字鴻溝、孤獨等問題,還能夠培養青年的社會責任感。香港特區政府數字政策辦公室曾於2024年12月推出「友智識」長者數碼共融計劃,該計劃在全港18區設立了40個社區支援點,為60歲以上的長者提供數碼培訓與技術支援,是香港推動長者互助的重要基礎。但工聯會曾提出,該計劃預計服務約10萬名長者,相對於全港超過150萬的長者人口仍有很大差距,建議增加受資助的非政府機構,擴大社區支援點功能,培訓青年擔任「銀齡導師」,駐點協助長者操作電子應用。

三是加大灣區協同,銜接跨境養老的數字服務。隨著粵港澳大灣區「軟硬聯通」持續推進,大灣區跨境養老已成為新趨勢。目前內地養老機構硬件設施新,同等服務品質下費用比香港低約40%。例如深圳光明社會福利院入選香港「廣東院舍照顧服務計劃」後,香港長者可免食宿、護理及基本醫療費用,大幅減輕長者跨境養老的經濟負擔。此外,內地醫療資源更豐富,跨境就醫更便捷,香港長者可直接在內地三甲醫院使用香港「長者醫療券」,試點機構覆蓋大灣區內地9市共19家醫院,惠及178萬香港長者。珠海試點「醫療儲備金」制度,為港澳老人住院急救費用兜底,破解跨境醫療支付難題。同時為了滿足長者對品質生活的需求,粵港澳三地合力制定235項「灣區標準」,其中《養老機構認知症老年人生活照顧指南》等6項專為跨境養老設計,統一照顧流程與質量評估,推動三地養老資源高效整合。為落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,深化養老服務合作,打造跨境養老數字融合的標杆,解決醫療數據割裂、信息渠道分散等難點,還需以技術賦能構建無縫銜接的跨境養老數字生態。其中最主要的是要實現醫療數據互通互聯,授權醫療機構在兩地隱私法規下跨境調閱長者電子病例。2025年3月,香港啟動《電子健康記錄互通系統條例》修訂,擬在保障隱私與安全前提下,認可境外指定醫療機構接入「醫健通」系統,尤其支持「長者醫療券大灣區試點計劃」的服務機構。此外應當完善分級授權機制,長者可自主選擇開放健康數據範圍,系統自動過濾敏感信息,確保數據境內存儲,跨境可控。同時有必要通過共建「灣區養老信息平台」以整合粵港養老政策、機構名錄、緊急救助渠道,提供粵語版操作指南,破除「信息盲區」。

四是推進警企社聯動,在地化服務創新。在特區政府引領構建「無齡感」數字生態的基礎上,單一主體仍然難以應對社會碎片化需求,標準化的服務供給與長者差異化需求之間的矛盾日益凸顯。為解決這一難題,香港需轉向更敏捷的協作框架,可形成「警企社三位一體」支持網絡,以全港22個警區作為信任樞紐,企業及時提供適老技術提高迭代能力,社區街道化身需求傳遞網絡,三方共同打造可持續的互助格局。為助力特區政府推動智慧城市發展,積極應對香港老齡化,警務處港島總區通過「警民護城計劃」與香港數碼港、數字政策辦公室、關愛隊等合作,安排超過200位耆樂警訊會員參與「友智識」長者數碼共融計劃,培訓其成為銀髮導師,在醫院協助有需要人士使用電子應用程式,形成助人助己循環。警方還推行「耆樂科技隊長」培訓計劃,首批完成課程的會員將被委任為「耆樂科技隊長」,肩負起傳授科技知識的責任,教導其他成員。同時還應鼓勵企業與社區聯合開展助老公益活動,例如Alipay HK為香港工聯會、地區組織舉辦長者智能手機學習提供各類資源;內地發起了「廣東藍馬甲公益行」活動,該活動開展了超百場走進社區的數字助老公益課堂。基於香港現有的實踐,這一模式不僅能有效協助長者解鎖數碼技能,改善生活質量,同時三者形成公信力、技術力、滲透力的耦合機制,織就了一張安全防護與技能提升並重的本土化支持網絡,這是香港長者實現智享晚年不可或缺的措施。

五是強化法律保障,完善政策與權益保護框架。「一國兩制」方針賦予香港特別行政區高度自治權,這就為香港在中央政府的授權下,根據本地實際情況自主制定與實施針對性的數字鴻溝彌合策略提供了法律空間。縱觀韓國的《數字權利法案》、歐盟的《數字服務法》,全球許多發達國家和地區將數字權利保障視為智慧社會的基石。對於香港而言,僅有警企社聯動、代際反哺、長者互助等實踐經驗是不夠的,仍需將其上升至剛性的制度保障。從宏觀來看,首先應當明確定義數字權利的內涵,它是指個體在數字環境中應當享有的基本權利與自由,理應包括數字平等權、數字技術選擇權以及數字發展權;其次應當培養長者關於爭取數字權利的意識,知悉如何行使個人數字權利。從微觀來看,應當完善並落實與數字權利相關的法律制度,同時強化救濟機制。在立法上,應制定基礎性法律明確保障範圍與原則;在實施保障中,建立協同監管機制,加強對數字工具的審查力度;在救濟層面,建立專項法律援助基金,基金來源可多元化,降低長者維權成本。完善長者數字權利的法律保障,不僅是對個體尊嚴及其平等參與權的維護,更是建設包容性數字社會的制度基石。唯有通過法律明確長者數字權利邊界,構建權益保護政策框架,才能將「老有所依」從口號落實為可訴諸司法的具體權益。

本文發表於《紫荊論壇》2025年7-9月號

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多