位於上水鄉郊的大龍實驗農場,種有黃皮紅肉的有機西瓜品種「黛安娜」和各式有機蔬果,也有本地稻米品種「花腰仔」等具本土特色的農產品。

這裏是全港唯一一個由政府負責運作的實驗農場,漁農自然護理署在此研發和試驗適合本地環境的生產技術和作物品種,為本地農業升級轉型提供支援。

善用科技

大龍實驗農場除了向農民推介優良品種,也會推廣現代化生產技術,以提升生產力和產品質量。農民也可借用這裏的農用機械,減少農務的人力需求。

此外,大龍農場設有環控溫室,示範採用智能技術控制澆水量和室溫。

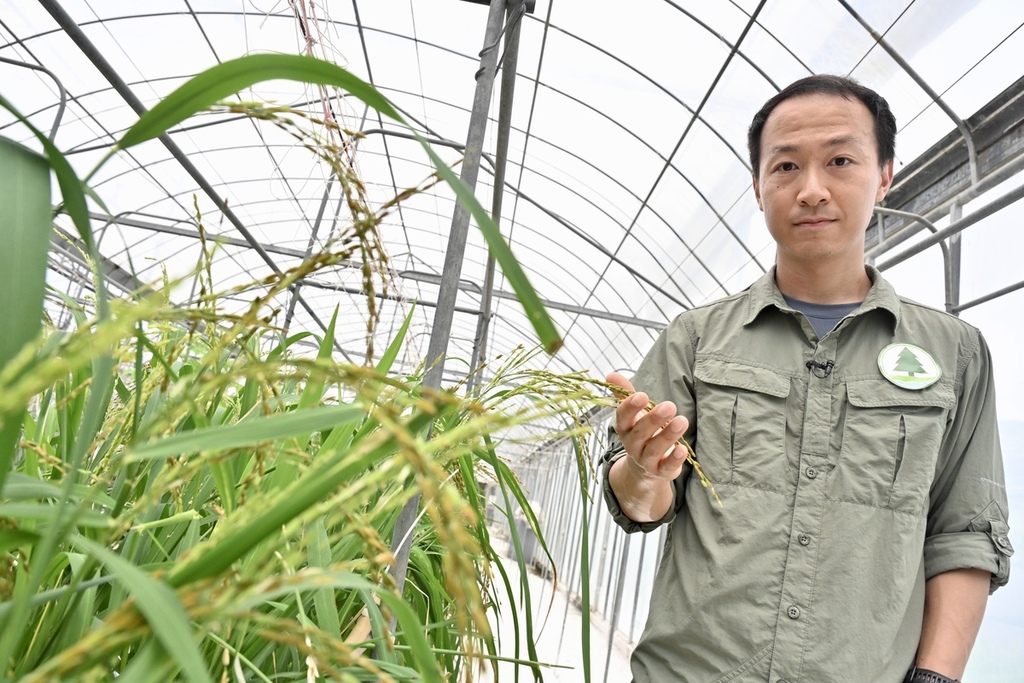

漁護署農業主任張栢然說,大龍農場更與本地科研機構和大專院校合作,測試生產技術和模式,例如與物流及供應鏈多元技術研發中心合作研發手機應用程式,利用人工智能和照片辨識技術,診斷作物的病蟲害,以便及早發現和處理。

本地特色

本港食物供應主要依賴進口,本地農產品多為補足需求,因此本地農業一般以精耕細作的方法,主力生產高價值作物。

有見及此,漁護署希望透過復育有特色或具本地歷史背景的農作物品種,為農產品提供賣點,以吸引消費者,署方近年復育的品種,便包括鶴藪白菜和「花腰仔」。

其中,在環控溫室內種植的「花腰仔」,是漁護署2019年將寄存在國際種子銀行的種子帶回香港後,成功在大龍農場復育,並向農民推廣的品種,使本地優質稻米重返市場,讓市民有機會品嘗。

政策支援

利用高新科技推動農業可持續發展是全球大趨勢,不單可減少對人力的依賴,也有助應對氣候變化帶來的挑戰。

為推動本地漁農業升級轉型,政府2023年推出漁農業可持續發展藍圖,提出八大發展範疇和具體措施,包括提供財政支援、技術支援、改善營銷環境等措施,並提出發展農業園、都市農業等,希望協助業界邁向現代化和可持續發展。

財政支援方面,漁護署透過十億元的農業持續發展基金,協助本地農業轉型至可持續和高增值的作業模式,提高業界整體競爭力。基金並設有農場改善計劃,資助農戶購置新型機械和設備。除協助農民提高生產力,署方也積極向消費者推廣本地漁農產品。

漁護署農業主任潘嘉欣表示,署方計劃於2025至26年內建立一個安全、低碳、優質,涵蓋各類本地漁農產品的新品牌。新品牌會為漁農產品建立生產標準、養殖方法、認證、溯源制度等,以確保品質達標。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多