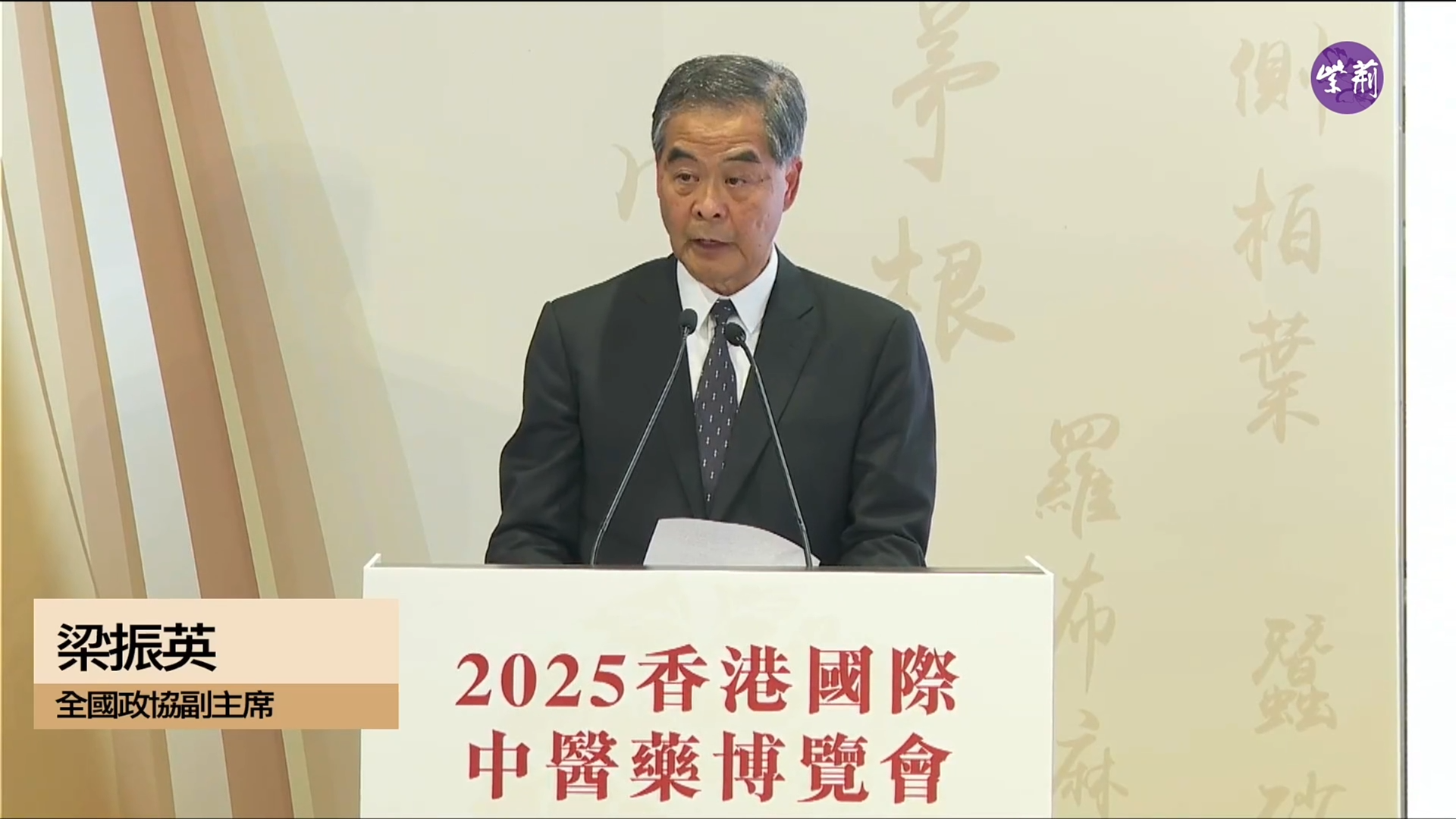

9月25日,由紫荊文化集團主辦、紫荊雜誌社承辦的“2025香港國際中醫藥大會”在香港會議展覽中心盛大啟幕。本次大會以“推動中醫藥高質量走向世界”為主題,匯聚來自中國內地及港澳台地區、東南亞等“一帶一路”沿線國家和地區的近500位專家學者、行業領袖及企業代表,包括20餘位院士、國醫大師、岐黃學者,以及超過130家參展機構。全國政協副主席梁振英在大會開幕典禮上致辭,以下是致辭全文:

陳國基司長,尹宗華副主任,崔建春特派員,各位海內外的朋友們,

下午好!

人類歷史是文明交流互鑒的歷史。為了預防和治療疾病,世界各地的民族在歷史長河中都因地制宜、就地取材,發展出傳統醫藥。傳統醫藥成為各地文明的不同理念、不同技術的部分。

2014年3月,習近平主席在聯合國教科文組織總部的演講,立足人類命運共同體,提出了推動文明交流互鑒必須秉持的正確態度和原則,闡釋了文明交流互鑒的價值、前提與動力。

2019年5月,習近平主席在亞洲文明對話大會上,深刻闡釋了文明是“生命有機體”的論斷時指出:“如果長期自我封閉,必將走向衰落。交流互鑒是文明發展的本質要求。”

2017年10月18日,習近平主席指出,傳統醫藥是優秀傳統文化的重要載體,在促進文明互鑒、維護人民健康等方面發揮著重要作用。中醫藥是其中的傑出代表,預防、治療、康復等方面的獨特優勢受到許多國家民眾廣泛許可。

2019年10月25日,習近平主席對中醫藥工作作出重要指示堅持中西醫並重,推動中醫藥和西藥相互補充、協調發展,是我國衛生與健康事業的顯著優勢。要健全中醫藥服務體系,事業和產業高質量發展,加強中醫藥人才隊伍建設,促進中醫藥傳承和開放創新發展,改革完善中醫藥管理體制機制,發揮中醫醫療和預防的特殊作用。

2022年,隨著《“十四五”中醫藥發展規劃》出台,中醫藥文化正在進一步走向世界各地,努力在推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展中更好地發揮標桿作用。

2023年,國家中醫藥管理局推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室發表“共建‘一帶一路’中醫藥領域國際合作發展報告”,主要內容包括︰“凝聚傳統醫藥國際合作共識”、“增進共建國家人民健康福祉”、“深化中醫藥國際科技合作”、“推進中醫藥國際產業合作”、“助力全球傳統醫藥傳承創新”、“始終堅持人民至上生命至上理念”、“共商共建共享原則”、“守正創新、開放包容”、“共建傳統醫藥國際合作夥伴關係”、“共促傳統醫藥高質量發展”、“共創傳統醫藥美好未來”。

二十屆三中全會《中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》指明要完善中醫藥傳承創新發展機制。今天,我們很高興的看到2025國際中醫藥大會在香港舉行。

香港的中醫藥體現了傳統理論和現代化社會治理實踐,在英國管治下經歷了西醫的門戶之見,和在完全開放的環境下的國內外競爭,在回歸祖國後,香港的中醫藥界發揮了“一國”和“兩制”的雙重優勢,也就是作為我國的特別行政區,使用有別於祖國內地的一種制度的雙重優勢,走出了自己的道路,發展出自己的體系。《基本法》第一百三十八條規定“香港特別行政區政府自行制定發展中西醫藥和促進醫療衞生服務的政策”。

香港的中醫藥已經形成一套完整和先進的體系,在香港融入了全社會的醫療衛生和保健系統,是“完善中醫藥傳承創新發展機制”(二十屆三中全會的要求)的良好示範,在國外受到應有的重視。

在全國乃至全球範圍內,香港是高度開放、高度國際化的大型城市。香港的開放不僅是制度和政策上的開放,更重要的是香港人心態上的開放;香港人的高度開放心態和香港的高度國際化從未間斷。從“一帶一路國際合作倡議”提出以來,中央一直把香港定為“一帶一路”的重要節點城市。在不同歷史時期,香港一直是我國對外開放和合作的前沿城市。改革開放以來,香港為國家的改革開放事業作出獨特的貢獻。2018年11月12日習近平主席在北京人民大會堂會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年代表團時,總結了香港在改革開放進程中六個方面的作用,並且提出四個新的希望,包括“更加積極主動促進國際人文交流”。香港的中醫藥事業也正在積極主動融入國家的中醫藥發展大局,同時啟步走向國際。今年3月,李強總理向全國人民代表大會提交的政府工作報告,指出“支持香港深化國際交往合作。”這些都是大背景。

1997年,伴隨着回歸祖國,香港擺脫了困擾中醫藥積極發展和公平競爭的人為障礙,官產學研開展了在促進中醫藥傳承、創新、發展的劃時代共同努力,28年來上了幾個高大台階,包括1999年通過並頒布的《中醫藥條例》,規範了中醫在香港的實踐,確保病人權益、安全並建立專業標準、規定了中醫師的註冊、資格、行為和操守標準等要求,還為簽發執業執照、監管中藥產品以及為違反既定標準的中醫師的紀律程序提供了法律依據。從此,中醫師的專業和執業行為向其他專業服務的現代監管規範趨同看齊。中醫中藥進入了被正式認可的香港醫療衛生和保健系統,在這進程中,出現了許多具有里程碑意義的體制改革、重大政策和舉措,標準化、符規化的中醫藥已經融入正規的醫學領域。

同時,中醫藥被納入正規和嚴格的公辦大學的教學和研究。於1998年起的三年,香港三所大學先後推出中醫藥學、中醫藥理學、中醫學等課程,結合現代醫學科學和臨床培訓,強調循證實踐,打造以研究為導向的教和研環境,促進中醫藥療法和藥理學的創新,強調臨床培訓和卓越學術。二十多年來,香港在中醫藥領域的教育和研究上快車道,為循證醫學提供了重大支撐。

另一個重要的里程碑是首家中醫院的建立。中醫院創建的決定在我擔任香港行政長官期間作出,並將在今年年底開業,採取公私結合、中西醫協作的方式,代表了香港在“促進中醫藥傳承創新發展”進程中的擔當、執行和探索,標誌着香港中醫藥地位在全球範圍內的全面提升和高位推進。

歷屆特區政府大力和持續支持中醫藥事業在人才培訓、檢測認證、知識產權維護、品牌建立和市場開發等各方面的發展,加強業界對中藥及相關產品的品質控制;在專利、藥材品種、商標、未披露商業資料、版權及註冊外觀設計等方面加強保護,並對侵權行為嚴格執法。

在國際化方面,特區政府支援中醫藥界拓展境外市場,在國際平台介紹香港的中成藥註冊制度。

在中成藥註冊方面,根據《中醫藥條例》,所有中成藥必須經香港中醫藥管理委員會註冊,才可在香港出售、進口或管有。中成藥註冊須符合中藥就安全、品質及成效三方面的嚴格要求,做到放而不亂,管好而沒有管死。

截至2025年4月28日,香港註冊中成藥總數約為8,200款,其中口服藥約5,000款,上市時間達15年及以上,並領有中成藥GMP約200款。註冊中醫師共約10,500名。

三年前,我和特區政府原衛生局局長高永文醫生牽頭成立“中醫藥全產業鏈香港中心”,這是非營利性的社會組織,高永文擔任中心的主席,我任中心的理事兼顧問,理事會的其他成員包括香港浸會大學中醫藥學院的講座教授、香港醫院管理局原行政總裁、中藥藥企的創始人、香港立法會議員、華潤集團高管、國產百貨公司董事和香港貿易發展局原副總裁等。

全產業鏈中心推動成立的中藥材交易平台取名“守創”,立志“守正創新”,設在廣州的南沙區,目的是發揮香港的獨特作用,包括香港在藥材檢測驗證和貿易方面的商譽,逐步發展成為全國統一的中藥材大市場,促進中藥材的規範化、標準化和透明化的公開交易。貿易平台性質類似股票或商品交易所,並採用B2B會員制,即在平台上買賣藥材的雙方必須是會員,並不做B2C的零售業務。

我在七年前成立的另一個社會公益組織-共享基金會,在四大洲九個“一帶一路”國家提供醫療和公共衛生人道主義援助服務,其中一項服務-消除白內障致盲行動,已經在其中五個國家完成約兩萬兩千例復明手術。中醫藥的交流和推廣是共享基金會的其中一項服務。為了對外講好中醫中藥故事,共享基金會聯同兩家香港電影公司,出資拍攝英語紀錄片Qi Rising,大會稍後將放映紀錄片的部份片段。

上周,我率共享基金會代表團出訪柬埔寨和老撾,專門就兩國傳統醫藥和中柬、中老合作再次深入調解,因此對中醫藥,尤其是中成藥走出國門面對的機遇、難點和堵點累積了一些體會,對解決這些問題的辦法也累積了一些經驗。在這次會議上的其他環節再和大家交流。

就各國的傳統醫藥合作問題上,最近有些實質的進展。2024年8月9日在老撾萬象舉行的第9屆中國—東盟衛生部長會議,發表了聯合聲明:

“承認東盟成員國與中國共同承擔著加強衛生體系、確保醫療公平、推動創新以及促進人民福祉的協作責任”;

“加強區域合作以消除健康不平等,確保不同社會經濟地位、地域等因素的所有個體均能獲得優質醫療服務,包括採取針對性措施改善弱勢群體健康水準。”

“重視傳統醫學獨特優勢,酌情通過傳統醫學人員培訓、中醫醫療援助、藥物研發及證據為本的藥用植物資源開發等合作,加強傳統醫學在國家衛生體系中的作用。”

各位朋友,在中醫藥走向國際、和各國傳統醫藥交流合作這個重大課題上,我們要秉持文明互鑒的理念,堅持互補、互利的精神,加強溝通,促進相互學習,相互提高,努力共同構建人類衛生健康共同體。

我祝願2025 香港國際中醫藥大會圓滿成功。

謝謝。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多