文|本刊記者 馮琳

打造粵港澳三地通行的“灣區標準”,是推動粵港澳大灣區高質量發展的有力手段。近年來,國家市場監管總局與粵港澳三地緊密協作,大力發展“灣區標準”,促進粵港澳大灣區規則銜接與機制對接,助力國際一流灣區建設,取得積極成效。

“灣區標準”總數已達到235項

粵港澳大灣區是我國開放程度最高、經濟活力最強、科技創新要素最集聚的地區,但“一國兩制、三個關稅區、三種貨幣”的特點,使三地要素流動存在阻力。標準作為中性技術工具,是推動大灣區融合發展的有力抓手,也是率先突破的重要載體。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》14處提及“標準”,在貿易投資規則、智慧城市合作、先進製造業發展、營商環境營造等方面,對大灣區標準化工作提出新需求。推動三地重點領域標準互認,以先進標準支撐大灣區建設,對促進“聯通貫通融通”、打造高質量發展高地、助推國家標準化體制改革意義重大。

在此背景下,2020年9月,市場監管總局與廣東省政府簽署協議,提出打造三地通行的“灣區標準”。其後,粵港澳三地相關部門簽署合作備忘錄,明確三方牽頭職責,發布標準發展指南,並建立定期會晤機制,先後三次商討相關事宜。

市場監管總局標準創新司司長肖寒表示,“灣區標準”全稱粵港澳大灣區共通執行標準,是經三地利益相關方協商確認、在大灣區共同實施的技術標準,以清單形式公布,分“制定形成”與“採信形成”兩種方式。截至2025年5月,“灣區標準”總數達235項,覆蓋交通、醫療、食品、養老、托育、氣象、餐飲、文化等領域。

五年來,“灣區標準”已成大灣區建設亮麗名片,成為三地先進技術與管理經驗共需共享的載體。235項標準共有3,563家(次)單位參與研製,其中內地2,752家(次)、香港499家(次)、澳門312家(次),涵蓋科研機構、高校、行業協會及企事業單位;聲明使用的單位達6,827家(次),內地5,710家(次)、香港682家(次)、澳門435家(次);落地場景持續拓展,被廣泛用作技術規範、服務指南與培訓指引。

“灣區標準”廣泛應用多維惠民

標準需在具體場景發揮作用,才能讓三地居民感受便利。235項“灣區標準”有效推動大灣區在基礎設施、民生、人文等領域互聯互通。

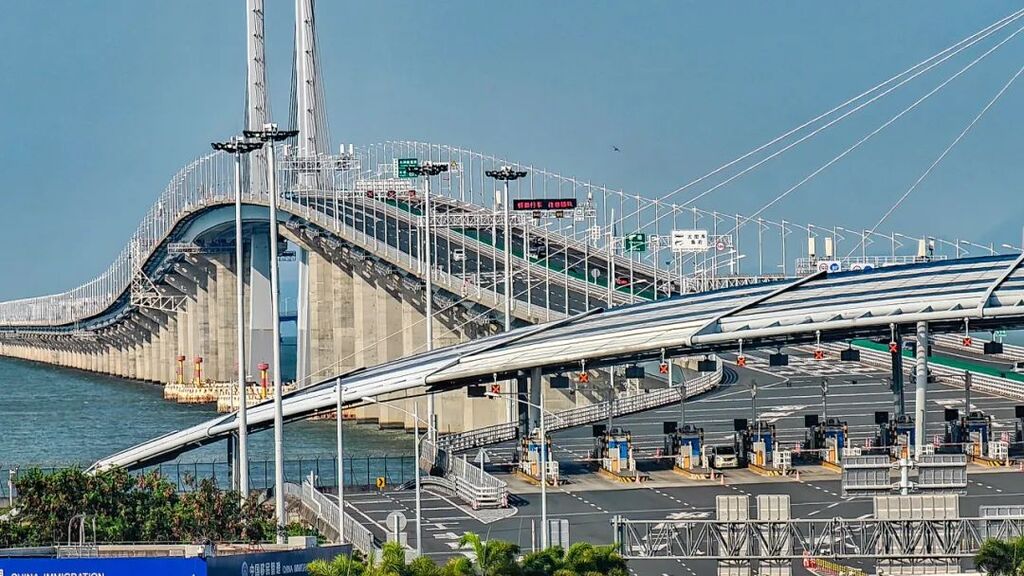

促進基礎設施互聯互通。港珠澳大橋的創新實踐,被轉化為《橋島隧智能運維數據標準體系建設指南》等系列“灣區標準”,提升大橋運行管理效率與災害防禦水平,支撐交通新基建建設與運維。隨着“港車北上”“澳車北上”推進,2項跨域機動車服務相關標準,為部門智能監管數據聯動共享提供支撐,助力卡口驗放時長縮短至60秒以內。

推動民生領域深度融合。粵港澳三地合力研製養老、托育領域“灣區標準”,其中6項養老標準總結三地先進經驗,2項托育標準落地後,開展17場培訓,指導超90家機構優化管理、升級服務,培訓從業人員2,550人次,服務家庭5,000多個,服務滿意度整體提升。

豐富“人文灣區”文化底蘊。三地文化同源,“灣區標準”助力文化符號記錄與傳播。以粵菜為例,三地共同研製《粵菜菜品標準編制指南》,推動58項標準納入清單,佛山建成15家粵菜示範店,潮汕四市及香港打造20家潮菜示範店;多地還以標準為教材開展烹飪培訓,推動粵菜技藝在華人文化圈傳播。

為“灣區盛事”保駕護航。2023年首批“灣區標準”《移動電競賽事用機技術要求和測試方法》,被第19屆亞運會納入技術指引文件,用於賽事用機測評,確保217場賽事逾200台設備“零故障”。今年11月粵港澳將舉辦十五運會及殘特奧會,龍舟競賽“灣區標準”已發布,志願者服務、醒獅表演相關標準正在研製,將為盛事提供支撐。

肖寒表示:“我們相信通過‘灣區標準’這座橋樑,粵港澳三地高質量發展將加速推進。‘灣區標準’將更加有力、有效、有感!”

新一批9項“灣區標準”即將實施

記者還獲悉,新一批9項“灣區標準”即將實施,涉及產業、營商、文化等方面,分為三類:第一類聚焦大灣區的科創成果和前沿技術,包括《印刷流程控制的色調值(CTV)計算及應用要求》《橋島隧一體化建(構)築物防雷技術規範》《信息通信基礎設施工程規劃設計規範》3項標準;第二類聚焦三地政務商務合作,包括《法人和其他組織跨境身份認證技術規範》《珠寶零售企業經營規範》《綠色債券環境效益信息披露指標規範》3項標準;第三類聚焦大灣區特色文化民俗,包括《潮菜魚丸(湯)》《潮菜姜醋蛋》《進口魚膠追溯通則》3項標準。

市場監管總局港澳台辦公室副主任朱忠良表示,接下來市場監管總局將重點從以下幾方面推動支持“灣區標準”工作。

一是積極支持“灣區標準”在推動大灣區高質量發展中發揮更大作用。支持粵港澳大灣區標準信息公共服務平台建設,吸收粵港澳三地更多機構與專家參與“灣區標準”的制定工作。積極鼓勵粵港澳三地企業、機構優先採用“灣區標準”。推動三地政府和有關單位,對“灣區標準”研製、實施過程中的堵點、痛點環節,進行梳理分析、研究解決,為“灣區標準”提供有力的政策環境和營造良好的工作氛圍,更好發揮“灣區標準”助推大灣區高質量發展的積極作用。

二是持續推動“灣區標準”提質、擴容、增效。圍繞國家和粵港澳大灣區總體戰略部署及重點發展方向,進一步擴大“灣區標準”覆蓋面,在現有領域的基礎上,進一步向人工智能、低空經濟、新能源、生物醫藥、智慧城市、銀髮經濟等戰略性新興產業和未來產業拓展及應用。繼續推動金融、醫療、教育、交通、氣象、職業資格、文化等標準互通共融,促進人流、物流、資金流、信息流等資源要素便利、高效跨境流動。

三是助力提升“灣區標準”國際化水平。研究建立工作機制,推動三地制定的高水平“灣區標準”轉化成國際標準,提升“灣區標準”的國際影響力和認可度。支持三地標準化專家積極參與國際標準化活動,將更多先進適用的國際標準確認為“灣區標準”,提升“灣區標準”與國際標準的一致性水平。結合三地承接的“一帶一路”工程項目,加強標準“軟聯通”,服務支撐高質量共建“一帶一路”。

香港鼓勵業界參與研製“灣區標準”

每一項“灣區標準”都是由粵港澳三地共同研製,香港特區政府工業貿易署署理副署長邱詩穎表示,香港特區政府一直鼓勵香港業界參與研製“灣區標準”。在香港方面,已有多個行業組織、企業、大學、院校、政府部門和相關機構參與研製“灣區標準”。按每項“灣區標準”參與起草情況統計,在已公佈的235項“灣區標準”中,約有500家香港起草單位。

個別香港團體和企業也擔當牽頭推動研製“灣區標準”。例如,香港印刷業商會在香港特區政府文創產業發展處的資助下,正透過印刷科技研究中心推廣全新概念的CTV(Colour Tone Value,色調值)包裝印刷色彩控制方法。“這個技術容易掌握,使用簡便,可確保包裝上的顏色在整個印刷過程中保持準確、一致性和穩定性,同時讓印刷品的色彩對比度更為明顯。”邱詩穎稱,《印刷流程控制的色調值(CTV)計算及應用要求》預計會獲粵港澳大灣區標準化研究中心納入“灣區標準”清單,希望有助業界進行質量管理,提高印刷質素,推動大灣區,以至全國印刷業的發展。

此外,在特區政府重點推動的銀髮經濟方面,香港社會服務聯會與香港中華廠商聯合會正合作推動制定照護食“灣區標準”。若這項標準成功制定及推廣,將有助業界推出更多適合長者的食品,一方面提升長者的生活質素,另一方面亦推動食品製造業及跨境養老的發展。

業界以外,特區政府相關部門亦積極推動研製和應用“灣區標準”。例如,發展局與廣東省及澳門相關單位合作,就建造技術工人及人員的技術水平建立“灣區標準”及推行“一試多證”安排。今年3月已公布首批兩個工人工種的標準(即油漆工及砌磚工)。三地會繼續為其他工種推行上述工作,相關技術工人在粵港澳其中一個地方通過考試,均可同時獲發三地的職業技能證書。這項工作能提升整個大灣區建造業的培訓質素,並有助培養人才。有關方面會推動將相關標準納入研究中心的“灣區標準”清單內,以便業界參考。

邱詩穎表示,特區政府會繼續與廣東省和澳門特區政府合作,共同推動“灣區標準”的進一步發展,發揮香港在不同領域的優勢,貢獻國家和大灣區的高質量發展。

(本文發布於《紫荊》雜誌2025年11月號)

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多