跑步與健步走,是受大眾青睞,又方便快捷鍛鍊方式。對許多跑者而言,每天5公里堪稱“黃金距離”,既能有效鍛鍊身體,又不干擾日常工作生活;而健步走5公里也被視為“最佳距離”,晚飯後散步走5公里大約5000~6000步,結合日間活動,輕鬆達成每日8000~10000步目標。

那麼問題來了:同樣是5公里,跑步和走路,究竟哪個對身體益處更大?為此專門有人做了研究,答案可能出乎你的意料!

走5公里和跑5公里

哪個對身體益處大?

同樣的運動量,走路和跑步究竟哪個對身體益處更大?

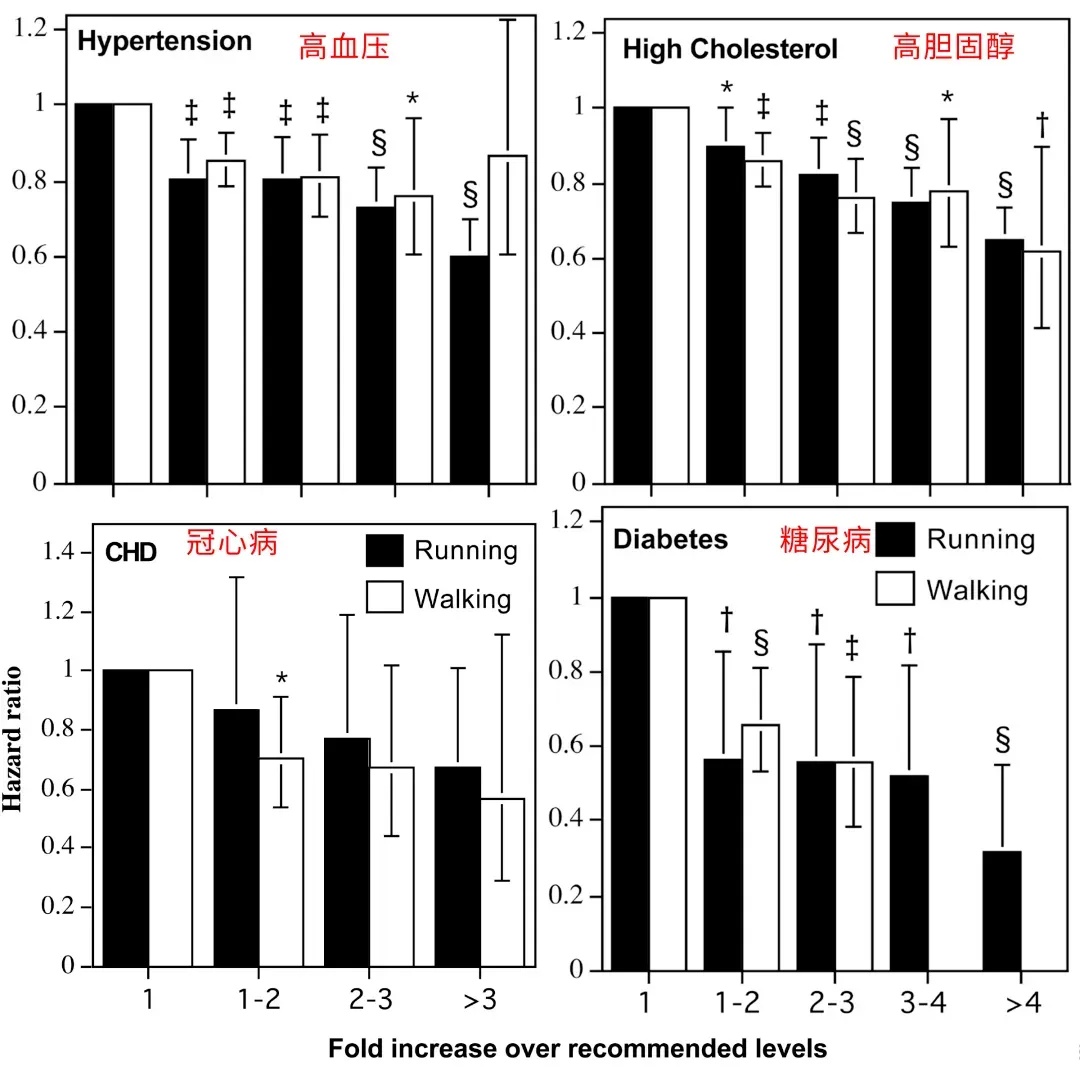

一項發表在權威期刊《動脈硬化、血栓和血管生物學》上的研究給出了答案。這項研究追蹤對比超過3.3萬名跑者與1.5萬名步走路的參與者,6年追蹤研究發現:在降低高血壓、高膽固醇和2型糖尿病風險方面,跑步與步行效果基本一致。

但更令人出乎意料的是:當二者同等能量消耗時,走路在降低高血壓和高膽固醇血癥風險上略高於跑步,走路帶來的健康益處反而超越了跑步!

具體來說,每增加1個代謝當量(MET)的能耗:

跑步:可以使高血壓風險降低4.2%,高膽固醇風險降低4.3%,2型糖尿病風險降低12.1%,冠心病風險降低4.5%。

走路:可以使高血壓風險降低7.2%,高膽固醇風險降低7.0%,2型糖尿病風險降低12.3%,冠心病風險降低9.3%。

雖然從百分比上來看,在相同的運動量前提下,走路在各種健康益處上都略優於跑步。但是研究人員在調整身體質量指數(BMI)後再進行了對比,跑步對提高身體的代謝效率有更顯著的效果。所以,無論是選擇跑步或走路都可以獲得近乎相似的健康益處,前提是要持之以恆地堅持。

走路和跑步,哪個更適合你?

走路是一種低強度有氧運動,對膝關節、腳踝等壓力都較小;與走路不同,跑步則是相對中高強度的有氧運動,對身體的心肺能力、肌肉力量、耐力等都要求更高。

哪些人更適合走路鍛鍊?

1.長期缺乏運動者:運動強度較低,身體更容易適應,避免初期因強度過大導致放棄或受傷;

2.體重過大肥胖者:走路對關節(尤其是膝蓋、腳踝、髖關節)的衝擊力遠小於跑步,降低受傷風險。

3.65歲以上老年人:隨着年齡增長,關節退行性變化、骨密度下降、平衡能力減弱是常見問題。走路更安全,跌倒風險低,尤其是65歲以上的老年人。

4.有慢性疾病的人:比如心臟病患者、高血壓患者、骨質疏鬆症患者等,走路強度可控,且風險可控。

5.孕中晚期的孕婦:在醫生允許下,走路是孕期最推薦的安全有氧運動之一,有助於控制體重、緩解不適、促進分娩。

哪些人更適合跑步運動?

跑步則是一種高強度的有氧運動,適合那些已經具備一定運動基礎,且希望進一步提高心肺耐力和減重效果的人群。同時年齡相對低,心臟、血管也沒有其他疾病的人群。因此,跑步更適合相對健康的人群,追求更好的鍛鍊效果,提升身體代謝效果、減肥。

此外,對熱愛跑步的人來說,跑步能讓自己達到心流體驗的狀態,身心愉悅、一掃疲憊。這是一種發自內心的快樂,不僅鍛鍊身體,更愉悅心情。

什麼時間走路、跑步最好?

很多堅持晨練的人選擇太陽出來前去健步走,認為這個時間既不會被太陽曬,而且能呼吸到比較清新且多氧的空氣。其實,這個時間鍛鍊不利於身體健康。

大量數據證明,在早晨,心血管事件(心梗、心絞痛等)的發生率比一天中的其他時間段更高。因此,有心血管疾病危險因素者不適合太早進行鍛鍊。

此外,晚上光線變差,更容易出現跌倒等意外損傷。同時,也不建議臨睡前運動,一項研究發現:“臨睡前運動”會影響睡眠,導致入睡時間晚、睡眠時間短、睡眠質量低、夜間靜息心率紊亂等,應至少在睡覺前4小時結束運動。

更推薦在上午8~10點、下午16~18點這兩個時間段鍛鍊。

有研究發現上午8~10點運動有着更低的冠心病、中風、癌症風險。下午16~18點,經過大半天的日常活動和工作,人體的肌肉韌帶已得到了充分的活動,心率血壓趨於平穩,更適合進行中高強度的有氧運動等。

每次運動多久?一周幾練?

通過走路或跑步獲得健康益處,堅持運動是必不可少的。

《世衞組織關於身體活動和久坐行為的指南(2020年)》建議,成年人、老年人每周健步走的累積時長應至少150~300分鐘的中等強度運動或至少75~150分鐘的較高強度的運動。

另一項研究發現:從時間長度來說,每次運動時間在30~60分鐘之間最佳;如果運動時間超過90分鐘,甚至還會產生負效應。

所以綜合來看,建議每周3~5次跑步和走路,每次30~60分鐘。

但要注意的是,運動中不要過度追求步數。

步數過多不但沒必要,還可能會傷害自己的身體。例如,走路步數過多、頻率過高,關節、肌肉都無法及時恢復常態,從而容易造成關節炎、半月板損傷、韌帶損傷等多種疾病。

尤其是老年人關節開始老化,膝關節和踝關節難以承受跑步過程中產生的衝擊力,對日常沒有鍛鍊習慣的老年人來說步行鍛鍊更安全。

老人可以每周3天,每天45~60分鐘,快走慢走交替循環。

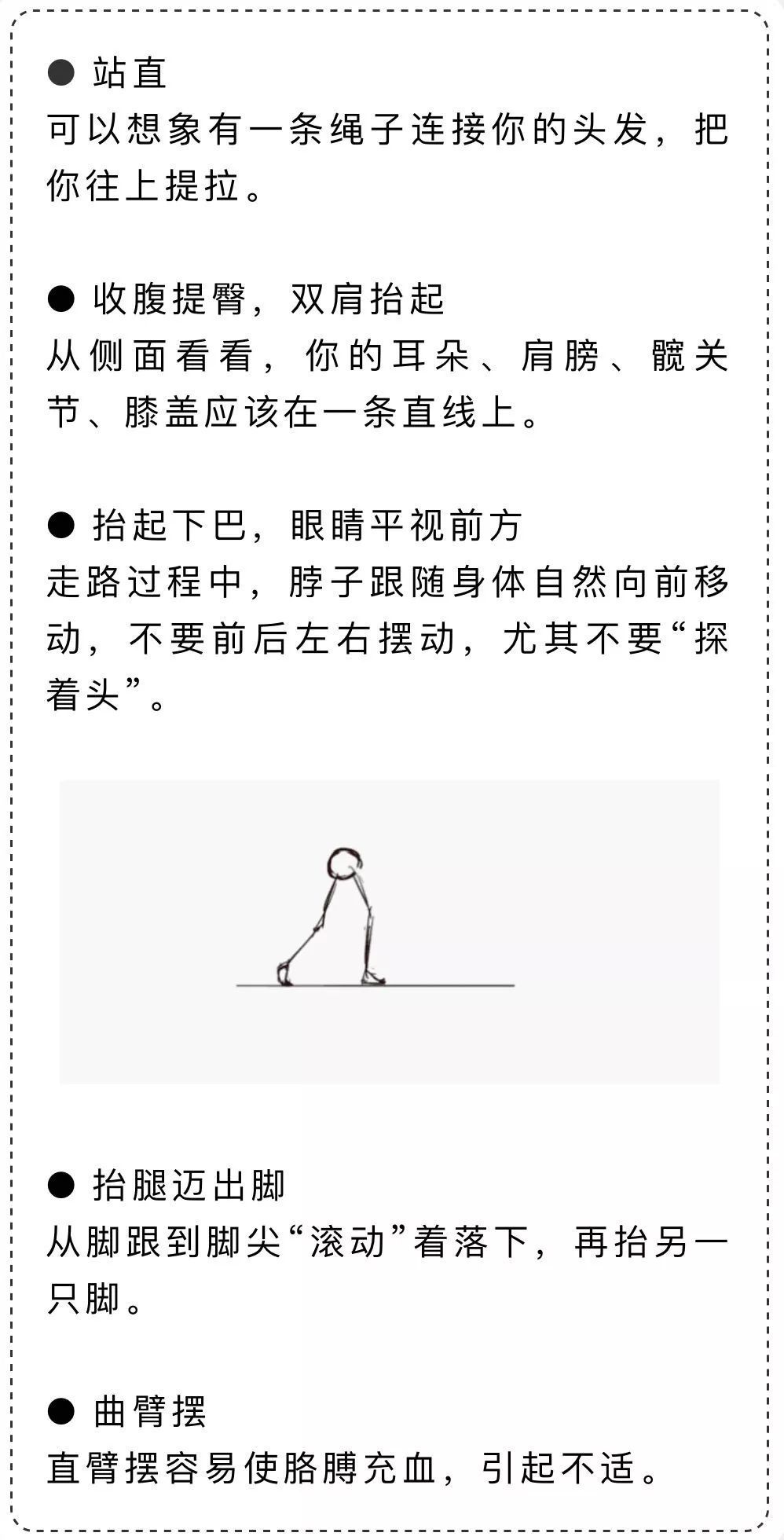

走路姿勢有講究

聚焦——健康謠言粉碎機

1.拉肚子就要服用抗生素,是真的嗎?

答案是錯誤的!

急性腹瀉大致可分為非感染性和感染性兩類。夏季常見的腹瀉大多數是由於進食生冷或不潔食物,腸道內環境發生紊亂所致。

感染性腹瀉常見的病因包括病毒、細菌及寄生蟲等。夏季天氣炎熱,利於病毒、細菌等病原體繁殖,因此感染性腹瀉並不少見。由病毒感染引起的腹瀉通常表現爲水樣便,可能伴有輕度噁心、腹痛或低熱,病程相對短,一般3~7天就能自愈,治療核心原則是補充丟失的水分和電解質,防止脫水,而不是使用抗生素。由細菌感染引起的腹瀉往往症狀更重,如高熱、劇烈腹痛、便中帶血或黏液、嚴重脫水等。

抗生素只對特定的細菌感染性腹瀉有效。如果自行隨意服用抗生素,不僅對病毒感染性腹瀉毫無作用,還會無差別地殺滅腸道正常有益菌群,破壞微生態平衡,可能導致腹瀉遷延不愈,甚至產生耐藥性等問題。

2.女性在生理期不能運動,是真的嗎?

答案是錯誤的!

月經正常的女性在生理期可以適當參加體育活動。總體來說,在月經期間,人體一般不會出現明顯的生理變化,適量運動反而能帶來諸多好處。例如,適量運動能減輕盆腔充血,緩解小腹下墜感和腹部疼痛等不適症狀。運動時,腹部核心肌群的收縮和舒張,可促進經血排出,從而降低不適感的持續時間。

此外,體育活動還能調節大腦皮層的興奮和抑制過程,促進有鎮痛作用的激素釋放,從而減輕全身性不適。

但是,生理期是一個特殊時期,體內的各種變化與體育運動相互影響,需注意以下幾點:

運動量和強度:運動強度不宜過高,時間不宜過長,應適當減少運動量,選擇相對輕鬆的運動方式,如散步、輕度瑜伽等。

避免特定動作:除避免劇烈的、大強度的跑跳動作外,還應避免使腹壓升高的屏氣和靜力性動作,如平板支撐、靠牆靜蹲等,以免引起子宮位置改變或造成經血過多以及子宮內膜異位等問題。同時,不建議在月經期間進行遊泳鍛鍊。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多