鏡頭下,一雙攤開的手掌,訴說着所有故事——右手因常年與常溫空氣接觸,是勞作的本色;左手因長期浸泡在5℃以下的冰水魚漿中,呈現出異樣的蒼白。這是一雙“一半白一半黑”的“陰陽手”,也是晶華魚丸第五代傳承人梁少忠,最獨特的“職業印記”。

這雙手,連接着汕頭達濠一條老街裡,那份傳承了160餘年的“舌尖記憶”。

從“北師大少爺”到“捏丸學徒”

梁少忠曾是家人眼中的“少爺”,北京師範大學畢業的他,面前本有無數種人生的可能。然而,一次大學放假回家的茶餘飯後,他察覺到了父親的低落。“他說你們一個兩個都不要這一門生意了,差不多做不動了,就賣掉算了。”

父親沒有直接要求,卻用一句“賣掉算了”,激起了梁少忠心底的不捨與責任。“我就自己說出了‘行,他們不要,我來’這句話。”既然是自己選的,便沒有反悔的餘地。

於是,20出頭的少爺,拿起了小板凳,每天清晨開始與魚糜為伴。“一開始要調三個鬧鐘才能起牀,後來鬧鐘叫不醒,已經把隔壁房間的爸爸、奶奶吵醒來叫我了。”這樣的日子,他過了七年。從五指不沾陽春水,到能精準感知魚糜的肌理,這是一場漫長的“修行”。

守藝:從“手臂測水溫 ”到“39度的精準”

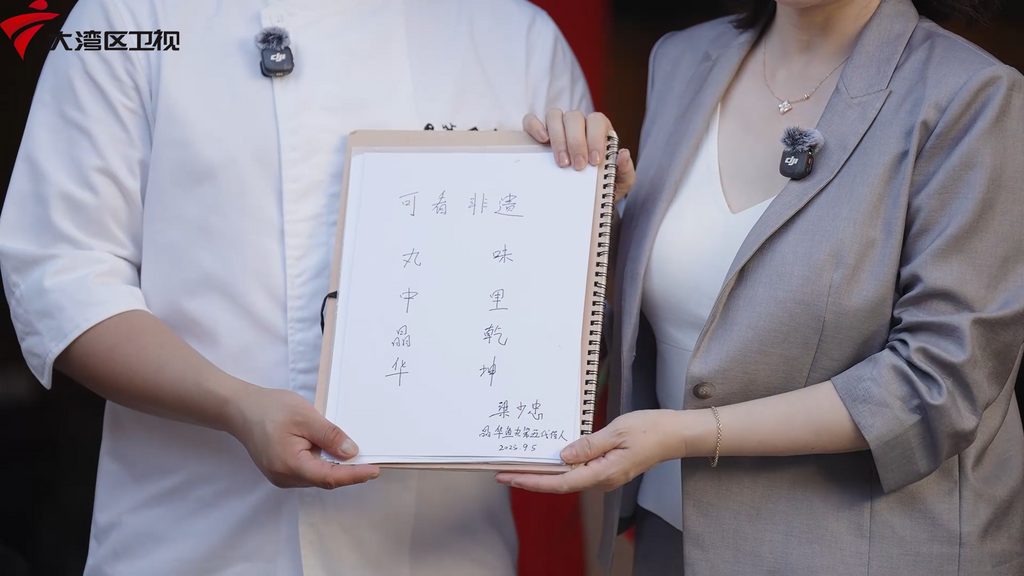

作為廣東非物質文化遺產“魚丸製作技藝”的市級傳承人,梁少忠的使命是“守護百年技藝,煥發非遺新生”。他堅守着父輩的古法精髓——比如手工摔打魚糜,賦予魚丸那口無法被機器替代的爽脆與彈性。

但他更做的,是為古老的經驗找到科學的語言。父親教他用手臂內側最嫩的皮膚去感知水溫,“既熱又不燙”。這玄妙的經驗,在他手中變成了溫度計上精確的39-40度。“我要去教一個新人,我怎麼跟他說?算了,我們拿個溫度計一測。”

他推動全流程的標準化改革,引入巴氏滅菌延長保質期,讓非遺技藝能適應現代市場的流通需求。在他手中,晶華魚丸從3家自營店,發展到3家自營、4家加盟,並將店開到了深圳,讓傳統味道走得更遠。

煥新:把魚肉當成“麪粉”的無限可能

然而,堅守不等於固步自封。梁少忠敏銳地察覺到,“一些非常紮實、精益求精的傳統魚丸,其實在慢慢被淘汰。”

他遠赴日本學習,帶回了顛覆性的思路——“我們把魚肉理解成是麪粉”。魚肉打碎重組,可以像麪粉一樣,擁有無限的塑造可能。於是,他大膽創新,開發出海苔魚卷、魚肉零食等新產品。“以後可以開魚肉蛋糕店,玩的就是‘黑暗料理’。”他笑着說。在他眼中,百年魚丸的未來,是一片充滿想象力的藍海。

傳承:讓文化之美,超越辛苦的表象

驅動他不斷向前的,是一份沉甸甸的家族榮譽感。“關係好一點的街坊會說,‘小弟,你這個魚丸千萬不要做得跟別人一樣,不能丟你們家的臉。’”梁少忠動情地說,“做了五代人,到我這一代不能丟臉。”

如今,面對女兒的未來,他有了更深的思考。“我們為什麼一直要把辛苦的一面讓人家看得到?人都有追求美的慾望。”

他最大的夢想,是建一座達濠魚丸的非物質文化遺產展示館。“我要把魚丸好的一面、它的歷史文化展現出來,讓更多人先喜愛它,接受它。”他相信,當女兒成為這些被文化之美打動的觀眾之一,傳承的種子便會自然萌發。“只要用心去做,你可能就不會覺得很辛苦。”

從“舌尖記憶”到“文化符號”,梁少忠用他一黑一白的手,接住了百年的重量,也托起了未來的無限可能。他讓我們看到,非遺的傳承,不是在博物館裏的靜態陳列,而是一場在堅守中創新、在責任中煥發新生的當代實踐。

本期《可看非遺》走進百年老字號晶華魚丸,看五代傳人梁少忠如何為傳統技藝尋找當代答案,讓一顆魚丸在新時代重新定義自己的味道。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多