紫荊雜誌(記者彭彥)8月22日東莞報道:2025年8月22日,"粵遊粵紅"第三屆廣東紅色旅遊季在東莞大嶺山抗日根據地舊址正式啟幕。時值抗戰勝利80周年,成立廣東省抗戰類紀念館、博物館聯盟,將推出3條抗戰主題研學線路、百餘場特色活動,通過沉浸式體驗串聯起東江縱隊抗戰史蹟,並聯動粵港澳大灣區打造“東江縱隊”文物主題遊徑,發布《克爾日記》簡體版,以紅色文旅新範式激活革命精神傳承動能。

“粵遊粵紅”第三屆廣東紅色旅遊季由中共廣東省委宣傳部指導,廣東省文化和旅遊廳(廣東省文物局)、東莞市人民政府主辦。

協同發展:成立廣東省抗戰類紀念館博物館聯盟

廣東紅色旅遊季是由廣東省文化和旅遊廳攜手各地市人民政府共同打造的紅色文旅品牌活動,自2023年創辦以來,旅遊季充分整合革命舊址、博物館、紀念館及各類紀念設施等資源,策劃推出系列內容豐富、形式多樣的紅色文旅主題活動,將紅色文旅資源創新性地轉化為文旅產品,持續激發文旅市場活力。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,廣東作為華南抗戰的重要戰場,留存大量抗戰革命遺址,靜靜訴說着華南抗日遊擊隊敵後抗戰、華僑支援祖國抗戰等崢嶸往事。這些遺址見證不同群體在民族危亡之際挺身而出的擔當與貢獻,是承載紅色記憶的寶貴文化遺產。

為講好廣東抗戰故事、傳承紅色基因,經廣東省文化和旅遊廳同意並作為指導單位,廣東東江縱隊紀念館牽頭,會同全省14家單位,共同倡議發起成立廣東省抗戰類紀念館、博物館聯盟,並在此次啟動儀式上正式宣布成立,為15家聯盟成員單位授牌。

15家成員單位分別是廣東東江縱隊紀念館、深圳市坪山區東江縱隊紀念館、惠州市東江縱隊紀念館、廣東革命歷史博物館、深圳市大鵬新區博物館、深圳市龍華區白石龍文化名人大營救紀念館、東湖旅店——香港文化名人大營救惠城接送站舊址、葉挺紀念館、中國人民解放軍粵中縱隊紀念館、葉挺獨立團團部舊址紀念館、廣東人民抗日遊擊隊珠江縱隊司令部舊址、臺山市博物館、中共廣東省委粵北省委歷史陳列館、高州市革命歷史博物館、梅州市革命歷史紀念館。

在21日召開的廣東省抗戰類紀念館、博物館聯盟第一次座談會上,聯盟成員單位共同簽署《廣東省抗戰類紀念館、博物館聯盟合作意向書》,並啟動聯盟為期3個月的紅色研學活動。啟動儀式發布3條廣東抗戰史蹟研學線路:“絕密使命”——東江地區抗戰風雲錄、“飛躍山海”——台山華僑救國行動、“筆底烽火”——文化抗戰。其中,“絕密使命”線路,以東江地區抗戰風雲為背景,結合東江縱隊的抗戰史實及重大事件,學員化身游擊隊員,從大嶺山抗日根據地舊址出發,完成五個“絕密使命任務”,回顧跌宕起伏的“祕密大營救”及東江抗戰風雲故事。

聯盟的成立,標誌着廣東正式構建起華南抗戰歷史的“記憶共同體”,革命文物保護傳承事業邁入資源共享、優勢互補、協同發展的新階段。

三地聯動:發布粵港澳大灣區“東江縱隊”文物主題遊徑

粵港澳三地,抗戰文物星火相連,紅色文脈彼此交織。抗日戰爭時期,在中國共產黨統一戰線的感召下,粵港澳人民攜手合作、同仇敵愾、共禦外侮,留下無數可歌可泣的抗戰故事。“粵遊粵紅”第三屆廣東紅色旅遊季的一大亮點,就是以粵港澳三地聯動的形式,以東江縱隊為核心,推出文物主題遊徑,開展體驗遊、圖片展等活動。

抗戰時期,中國共產黨領導的廣東人民抗日遊擊隊東江縱隊在遠離黨中央、八路軍和新四軍主力,孤懸敵後的艱苦環境下,堅持開展獨立自主的游擊戰爭,從無到有、從小到大,逐步發展成為華南敵後抗戰的中堅力量,被譽為“廣東人民解放的旗幟”。東江縱隊活動區域遍及粵港澳大灣區以及粵東、粵北部分地市,現存大量與東江縱隊抗戰相關的不可移動文物,是開展愛國主義教育、發展紅色旅遊的優質資源。

以舉辦“粵遊粵紅”第三屆廣東紅色旅遊季為契機,廣東省文化和旅遊廳聯合港澳相關部門,選取廣州、東莞、惠州、深圳、韶關、河源、梅州、汕尾、香港、澳門具有重要代表性的抗戰舊址、遺址45處,系統打造粵港澳大灣區“東江縱隊”文物主題遊徑,並在啟動儀式上發布。

納入遊徑的抗戰舊址、遺址,類型豐富多元,每一處都承載着東江縱隊的抗戰印記:如百花洞戰鬥遺址,記錄着東江縱隊那場以少勝多、以弱勝強的經典戰鬥;惠州市東江縱隊紀念館主題展覽“華南人民抗戰的光輝旗幟”,全景展現東江縱隊在黨的領導下堅持敵後抗戰、保家衛國的崢嶸歲月;深圳市龍華區白石龍文化名人大營救紀念館,全面反映了抗戰時期從香港營救愛國民主人士和文化界人士等“勝利大營救”事件的歷史。

啟動儀式上,新一批“東縱小戰士”“港九小英雄”代表同步出發,在廣東東江縱隊紀念館、大嶺山抗日根據地舊址開啟半軍事化的“軍營”體驗之旅。自 2006年推出以來,這一面向粵港澳小學生開展的品牌活動深受歡迎,目前累計已有超過1萬名“小戰士”從廣東東江縱隊紀念館這所“小軍校”畢業。

活動當天,粵港澳大灣區“東江縱隊”文物主題遊徑圖片展在線上線下同步開展。

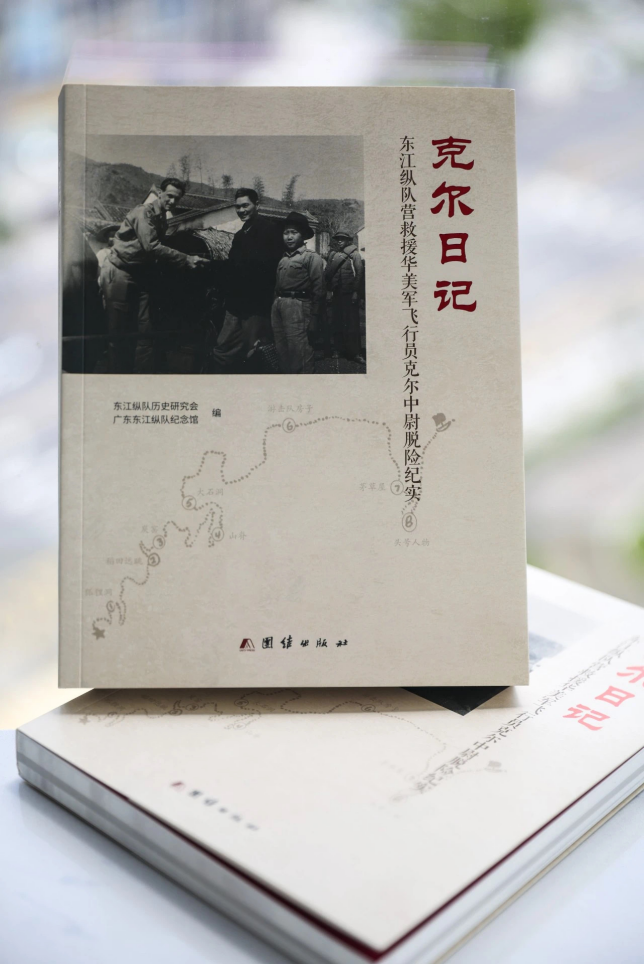

再續情誼:《克爾日記》簡體版在東莞發布

因毗鄰港澳,東江縱隊在抗戰期間,發揮統戰優勢,團結民主黨派人士、愛國的華人華僑以及抗日盟軍,被稱讚是“一支對同盟國反對日本法西斯戰爭事業有卓著功勳的隊伍”。營救美國援華航空隊飛行員克爾中尉,正是東江縱隊與盟軍合作抗日的生動縮影。

“大家好,我叫戴維·克爾。我是美國第十四航空隊唐納德·W·克爾中尉的次子。1943年至1944年間,我的父親作為中國空軍美國志願援華航空隊的一員,與中國戰友並肩作戰,投身於對日空戰。在一次任務中,他的戰機在香港上空被擊落,是當地村民和東江縱隊的戰士救了他。”22日的啟動儀式上首發《克爾日記:東江縱隊營救援華美軍飛行員克爾中尉脫險紀實》簡體版,受邀出席活動的戴維·克爾,現場追憶父輩抗戰往事,分享出版《克爾日記》的目的及意義。

由東江縱隊歷史研究會、廣東東江縱隊紀念館出版的《克爾日記》記載美國空軍第十四航空隊中尉唐納德·W·克爾在1944年2月11日執行轟炸香港啟德機場任務時戰機被日軍擊落,後獲港九大隊營救的歷史,從美國軍人的角度觀察整個救助過程及游擊隊的工作,為研究第二次世界大戰歷史提供了珍貴資料。

“父親希望我們了解這段歷史,而我們也想把這個故事分享給中國的朋友們,並藉此表達我們的謝意。”戴維·克爾說。

這份在烽火中結下的革命情誼,不僅傳為佳話,更在下一代的血脈裡悄然流淌、綿延至今:2009年,戴維·克爾和家人專程來到廣東東江縱隊紀念館參觀,並向紀念館捐贈了克爾當年在華作戰時穿過的美軍飛行員軍衣及照片等實物;2015年7月,《克爾日記》中英文對照版在廣東東江縱隊紀念館舉行首發式,戴維·克爾和家人出席見證。時隔十年,戴維·克爾又一次來到廣東東江縱隊紀念館,見證《克爾日記》簡體版首發這一具有特殊意義的重要時刻。

致敬英雄:百歲東縱抗戰老兵及東縱後人共同見證

據不完全統計,抗戰期間,東江縱隊共進行大小戰鬥1400餘次,斃傷日、僞軍6000餘人,俘虜、投誠約3500人,有2500人英勇犧牲。

當年逾百歲的東江縱隊抗戰老兵黎洪登上舞臺,全場起立鼓掌致敬,掌聲經久不息,兩名“東縱小戰士”敬獻鮮花,表達對英雄的崇敬之情。今年7月3日出版的《人民日報》以“烽火礪肝膽殺敵無所懼”為題對黎洪進行了報道。1942年,不到18歲的他在香港加入中國共產黨領導的廣東人民抗日遊擊隊港九大隊,開始了不平凡的抗戰生涯。80多年前那場驚心動魄的“文化名人大營救”,黎洪便是參與者之一。

“大嶺山是東江縱隊的搖籃。1940年10月,我的父親曾生率領廣東人民抗日遊擊隊第三大隊進入大嶺山,在這裏創建抗日根據地,我們的部隊在這裏發展壯大。”東江縱隊司令員曾生之子曾德平在致辭中分享了當年廣東人民抗日遊擊隊選擇在大嶺山創建抗日根據地的原因。

曾德平表示,“粵遊粵紅”第三屆廣東紅色旅遊季在這裏啟動,是對紅色歷史記憶的喚醒,是大家與革命先輩跨越時空的情感共鳴,是東縱革命精神在新時代的有效傳承,衷心希望藉着紅色旅遊的東風,讓更多人,尤其是青少年,在行走中傳承紅色基因、在體驗中汲取奮進力量、在實踐中弘揚革命精神。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多