這是一張85年前的照片

拍攝者是新四軍軍長葉挺

定格的是安徽省宣城市涇縣一家宣紙作坊

如今陳列在新四軍軍部舊址紀念館內

向往來遊客“講述”着一段關於宣紙的往事

宣紙是“文房四寶”之一

也是涇縣特產

始於唐代

因唐代涇縣隸屬宣州管轄

故得名“宣紙”

從準備青檀樹皮

沙田稻草等原料開始

宣紙製作要歷經蒸煮、攤曬

踏洗、製漿等100余道工序

因吸水潤墨、宜書宜畫、不腐不蛀

享有“紙壽千年”的讚譽

全民族抗戰爆發後

紙廠倒閉、紙槽停工、紙工四散

宣紙銷路一度斷絕

宣紙製作這門傳統技藝瀕臨失傳

1938年8月

新四軍軍部進駐涇縣雲嶺

軍長葉挺得知宣紙的“遭遇”

安排新四軍民運部

深入小嶺村、烏溪村等宣紙原產地

扶持宣紙生產

1939年7月

他們組織創辦“宣紙聯營生產合作社”

新四軍軍部提供資金4900元

收購原料、添置設備、招募工人

辦起一個有30多名工人

4個紙槽的工廠

當年便生產出十餘噸宣紙

到1940年底,當地宣紙合作社達40多個

宣紙年產量達到40多噸

原安徽財經大學政治學院院長曹天生教授

曾研究這段歷史並撰文稱

新四軍每月公布合作社賬目

並對宣紙工人尤為關照

那時宣紙行業有個不成文的規定

凡僱主必須一個月給工人三次“犒”

每次“犒”給每個工人

半斤酒、半斤肉、半斤豆腐

新四軍組建的合作社

不僅遵循了這一行規

在那個節衣縮食的光景下

還提高了“三犒”的標準

當時的宣紙工人曹曉五曾回憶

新四軍主動找他簽了購置合同

所生產的宣紙全部由新四軍購置

一次,他趕着毛驢將宣紙運到軍部

時任政治部主任袁國平親自收貨接待

並留他吃了晚飯

新四軍發動群眾造宣紙

也想方設法用宣紙

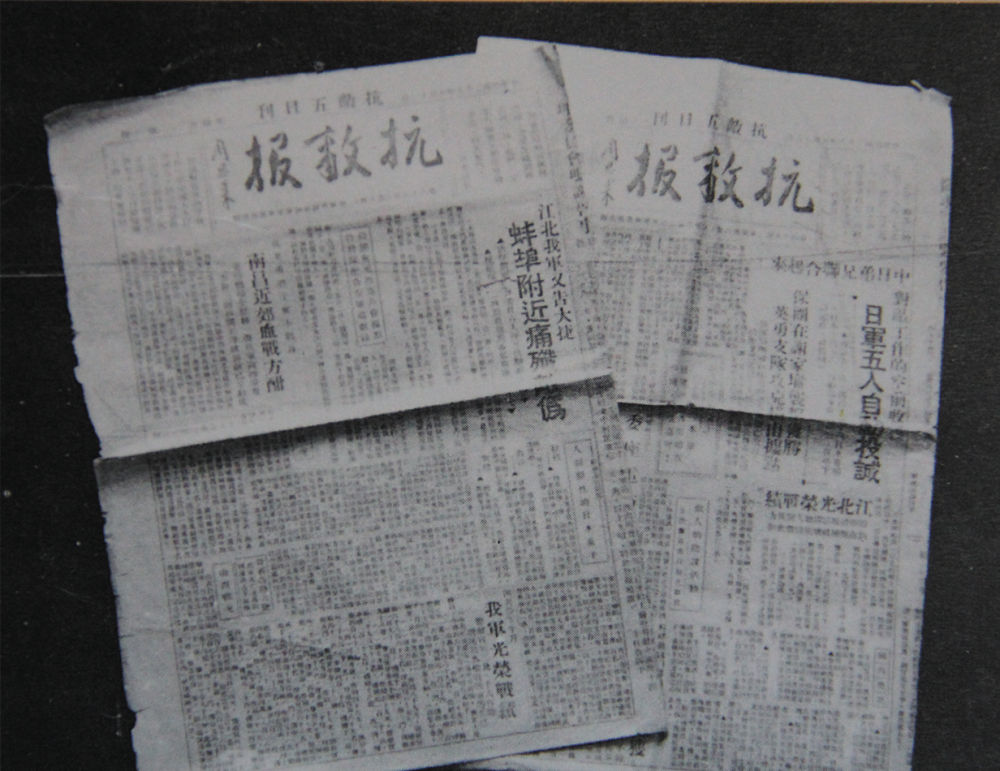

譬如新四軍在皖南創刊的《抗敵報》

便帶頭用宣紙印刷

既解決部隊的紙張來源問題

也為宣紙打開了一條銷路

一篇篇號召抗戰的文章

被印刷在這些帶着草木清香的宣紙上

從雲嶺飛向華中敵後抗日根據地的每個角落

對於宣紙生產

葉挺軍長持續關注

1940年8月

葉挺等人專門到烏溪、許灣視察宣紙生產

兩個月後的涇縣保衛戰勝利後

葉挺、袁國平等在由縣城返回雲嶺途中

又到小嶺村了解宣紙聯營生產情況

在當地皮坦宣紙廠

老工人曹永輔高興地領着葉挺一行參觀了工藝流程

在車間中,葉挺按下快門

定格了這份古老技藝的製作瞬間

葉挺說

“宣紙是祖宗留下來的國寶

我們要發揚光大

現在多生產一張宣紙

就是為抗日救國多出一份功勞!”

在新四軍的關懷和幫助下

宣紙製作技藝得以重振發展

紙工的生活境遇得以轉變

他們組織起農民自衛隊

生產之餘

配合新四軍進行對敵作戰任務

凝聚起軍民合力抗日的力量

“在戰火紛飛的年代

新四軍對宣紙產業的保護起到了重要作用

更為宣紙製作技藝的傳承注入了活力”

中國宣紙股份有限公司宣紙研究所所長黃飛鬆說

2008年北京奧運會開幕式上

全世界見證了五千年中華文明

在一幅“宣紙”長卷上徐徐展開

盛世神韻令世界為之驚豔、震撼

2006年

宣紙製作技藝

被列入首批國家級非物質文化遺產名錄

2009年

宣紙製作技藝被聯合國教科文組織

列入人類非物質文化遺產代表作名錄

如今

涇縣建起了中國宣紙小鎮

依託中國宣紙博物館和宣紙文化園等

在傳統與現代的交融中

宣紙以時尚新穎的表達

展現今日中國的文化自信

數據顯示

2025年上半年

中國宣紙小鎮遊客量超過25萬人次

同比增長20%

千年宣紙繪出富民新篇章

目前涇縣宣紙產業

已形成涵蓋原料種植、紙品製造、文創開發的全產業鏈

年產值突破20億元

帶動青檀種植戶、撈紙工匠等7000餘人就業

一紙載千秋

宣紙帶着歷史的溫度

穿越光陰而來

將新四軍與當地群眾

保護文脈的動人故事

躍然“紙”上

在紅色基因傳承中繪就時代新篇章

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多