文|本刊記者 張清語

香港特區行政長官李家超在2025年《施政報告》中表示,今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,特區政府會全面梳理及修繕保護各區的中共抗戰遺址,並融入體驗路線和教育活動。據悉,在遍布港島和新界的各主要抗戰據點,特區政府將設置超過40個中共抗戰遺址紀念牌/碑。目前,第一批28個紀念牌/碑已經設立。為此,本刊記者訪問了特區政府民政及青年局局長麥美娟及知名香港史專家劉蜀永教授,向讀者講述香港銘記和守護這些抗戰史跡的故事。

一段段可歌可泣的港人抗戰往事隱藏在香港的山水與市井間。2025年,中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年之際,香港的中共抗戰遺址倍受重視,成為連接過去與當下、承載家國情懷的精神燈塔。

“香港的抗戰遺址數量不少,僅列入《港九大隊志》增訂版的就有42處之多。”劉蜀永告訴記者,香港社會和特區政府對保護抗戰遺址的認識正逐步提升,但以前總體情況並不樂觀。一些遺址已被改建,面目皆非,甚至有的僅餘殘墻斷壁。一些抗戰遺址被列為一二三級歷史建築,並非因為其豐富的抗戰文化內涵,而是因為其建築特色。劉蜀永、劉智鵬等學者及東江縱隊後人尹小平、黃俊康等社會各界人士多次呼籲香港特區政府加大對於香港抗戰遺址的保護力度,設立抗戰文物徑,由特區政府出面編制香港抗戰遺址和紀念設施名錄,修復部分破壞嚴重但意義重大的抗戰遺址等。

特區政府對社會呼聲進行了積極回應。在抗戰勝利 80 周年的重要契機下,特區政府將抗戰遺址保護與紀念活動緊密結合,推出了一系列有力舉措,旨在提升市民愛國精神、凝聚家國情懷。其中,政務司司長領導的“愛國主義教育工作小組”統籌協調各部門執行,民青局與民政事務總署(民政總署)亦全力參與,圍繞“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”主題推進各項工作。民政總署轄下民政處(包括中西區、離島、北區、西貢和大埔),於9月3日完成設置首批28個中共抗戰遺址等史實資訊牌和紀念碑,環境生態局轄下的漁農自然護理署在位於郊野公園九個地點的香港中共抗戰遺址設置紀念牌匾。資訊牌和紀念碑皆為中英文對照。

民青局局長麥美娟表示:“我們希望市民透過參觀這些抗戰遺址,加深認識香港在抗戰中所作的貢獻,更加了解先輩為國家昌盛富強而艱苦奮鬥的歷程及無私奉獻,讓愛國精神薪火相傳、發揚光大。”

對於參與香港中共抗戰遺址史實資訊牌和紀念碑的設置工作,麥美娟表示“好榮幸”。她尤其感謝中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、特區政府政制及內地事務局、香港抗戰歷史學者、新界鄉議局、當區鄉事委員會、遺址業權人和相關政府部門等多方攜手合作,令這項設置資訊牌和紀念碑工程得以在短時間內完成,讓香港市民,尤其是青年人能夠更深刻地認識國家和香港抗戰歷史,以及抗戰勝利的重大意義。

8月30日,行政長官李家超出席斬竹灣抗日英烈紀念碑園典禮,深切緬懷奮勇抗敵、保家衛國的抗日英烈,並為英烈紀念亭對聯——“英豪抗日千秋歌義勇社稷迎曦八秩頌昌平”主持揭幕儀式。行政長官、各司長及副司長,以及各決策局局長親身走訪抗戰遺址,了解有關紀念碑和史實資訊牌記載的歷史意義,有效地推動巿民到訪有關遺址,弘傳揚抗戰精神。

除了設置史實資訊牌外,民青局和民政總署還為現有抗戰紀念設施進行小型修繕保護工程,例如美化碑園和改善附近道路等,為巿民提供更理想的環境緬懷先烈。另外,民青局和民政總署亦把握抗戰勝利80周年的契機,透過舉辧以抗戰勝利為主題的活動,例如實地參觀、互動導覽及口述歷史分享,配合設置紀念牌、史實資訊牌等,將青年人和學生從課本引導到歷史活動現場,深化家國情懷,培養民族認同。

劉蜀永教授表示,香港中共抗戰遺址體現港人的愛國傳統,體現中國共產黨在民族存亡緊要關頭的歷史擔當。特區政府為大批中共抗戰遺址樹立資訊牌和紀念碑,並在施政報告中承諾將繼續跟進有關工作,回應了香港社會的訴求,對香港的愛國主義教育而言,是具有里程碑意義的工作。這是十分良好的開端。

他期望特區政府有關部門繼續努力,儘快落實遺址保護措施,期待未來能加大宣傳和推廣力度,讓更多人銘記這段珍貴歷史。他建議將一些特別重要的抗戰遺址列為法定古跡,使之得到更好的保護。他希望特區政府組織編輯《香港抗戰遺址》大型圖錄,並將其放入特區政府和旅游發展局網站,將愛國教育與旅遊開發結合起來;同時將重要的抗戰遺址列為中小學教科書內容,從小培養青少年的愛國愛港情懷。

正如習近平主席所說:“歷史承載過去,也啟迪未來。”抗戰遺址是歷史的見證,抗戰紀念設施和遺址的保護工作是推動愛國主義教育的重要一環。麥美娟深信,透過保育與教育並重的方式,以史為鑒,銘記先烈抗戰犧牲鑄造的和平,能夠將過去的苦難轉化為中華民族偉大復興的奮進力量。

首批抗戰遺址史實資訊牌/紀念碑等選介

八路軍駐香港辦事處遺址

1938年成立的八路軍駐香港辦事處,主任為廖承志,連貫主持日常事務。八路軍駐香港辦事處成立後,利用香港特殊的環境,將進步文化人組織成為一支抗戰文化大軍;辦事處自身,協助宋慶齡領導的保衛中國同盟爭取國際援助,接收和轉運海外捐款捐物;領導和組織秘密大營救,從香港營救出大批抗日文化人和民主人士。根據革命前輩的回憶,八路軍駐香港辦事處設在皇后大道中18号。人們以為皇后大道中的門牌號從未變過,很长一段時间都以為辦事處舊址在今日18号的新世界大厦。經過歷史學家和香港歷史博物館細致考證,發現該街道的門牌號1960年代發生過變化,真正的舊址應該在如今門牌號為20號的太平行。中西區民政處在今太平行附近,設置八路軍駐香港辦事處史實資訊牌,是中共黨史和香港史上意義重大的一件事情。

儒林台遺址資訊牌

1994年間,盟軍準備大反攻,美國軍事代表希望東江縱隊配合盟軍在香港的轟炸行動,協助搜集日軍軍事情報。港九大隊市區中隊接到任務後,多方面收集情報。隊員文淑筠住在半山儒林台八號四樓,她家是其中一個觀察站。她每日透過窗口以望遠鏡觀察,將日軍艦艇型號、停泊方位逐一記錄,與另外的觀察站對照、補充,輾轉將情報轉送東江縱隊司令部交盟軍。美英盟軍採取行動後,聯軍航空隊轟炸機準確投下炸彈,日艦中彈爆炸燃燒,火光沖天,部分沉下海底。中西區民政處在當時的“港九大隊情報觀察站儒林台八號”設立史實資訊牌。

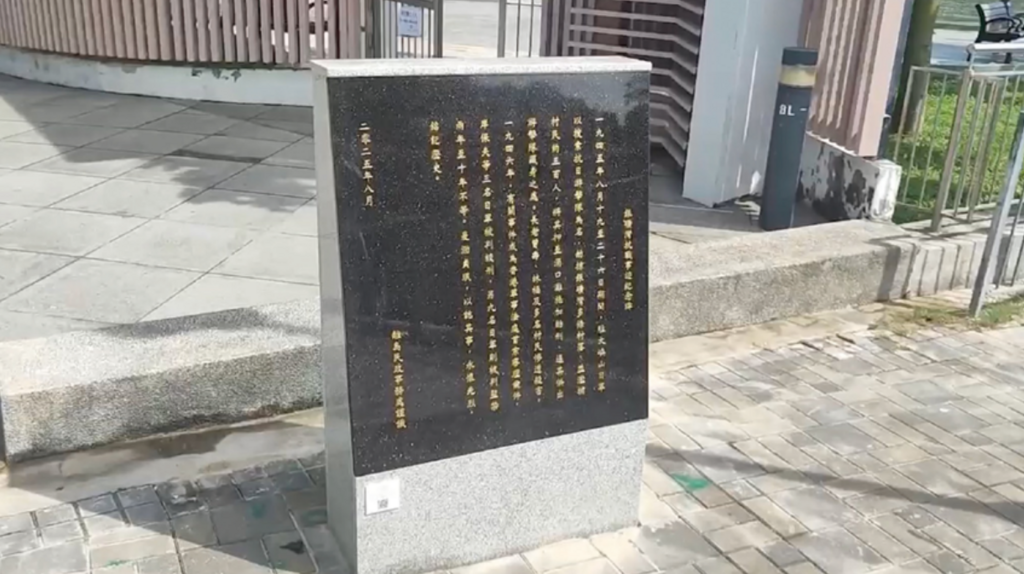

銀礦灣慘案發生地

1945年8月19—26日,在日本已宣布無條件投降之後,大嶼山銀礦灣地區發生了一系列慘絕人寰的事件。日軍藉口搜查游擊隊,將約300名鄉民逮捕,當地商鋪、民居被洗劫。11名村民慘遭殺害,傷者眾多,多間房屋被縱火焚毀。離島民政處於梅窩銀礦灣觀景台前豎立銀礦灣慘案發生地紀念石牌,藉此讓後人悼念慘死的鄉民,銘記歷史,發奮圖强,讓歷史的悲劇永不重演。

劉春祥抗日英雄群體紀念碑門拱

1943 年5 月一天夜晚,大嶼山中隊中隊長劉春祥帶領六名骨幹,乘坐帆船準備到大嶼山對岸龍鼓灘一帶開闢根據地。在沙洲、龍鼓洲一帶海域突然遭遇兩艘日軍炮艇伏擊。劉春祥等乘坐的帆船不論火力、航速皆不佔上風。經過激烈戰鬥,木船被擊沉,劉春祥等七位戰士和船家梁克一家五口壯烈犧牲。屯門民政處同新界鄉議局等多個愛國團體合作,2023年5月於龍鼓灘建造劉春祥抗日英雄群體紀念碑。適逢抗戰勝利80周年,屯門民政處特別為紀念碑山徑入口處門拱同指示牌進行優化工程,為市民緬懷為國家浴血奮戰的抗日先烈。

官坑七聖古廟戰鬥紀念碑及資訊牌

官坑七聖古廟在九龍郊區觀音山附近,是日佔時期日軍防守九龍市區的戰略要地。駐守該廟的20 多名日軍到處拉伕挖戰壕,搶掠財物,調戲婦女,群眾恨之入骨。為將其一舉殲滅,西貢中隊夜襲七聖古廟。經歷十數分鐘的戰鬥,中隊成功殲滅現場全數日軍,並繳獲一批槍枝彈藥。戰鬥過程中,隊員吳壽壯烈犧牲。

大埔民政處與新界鄉議局、西貢北約鄉事委員會等合作,在七聖古廟樹立了紀念石碑,同時按照香港中共抗戰遺址的統一要求,在此設置了中英文對照並附有歷史資料的二維碼資訊牌,從而成為一處很特別的抗戰紀念設施。

秘密大營救渡海處舊址企嶺下

秘密大營救陸上主要有東西兩線。東線從香港島到九龍,再到牛池灣,最後到西貢,經企嶺下渡海,到對岸的沙魚涌。1942年元旦,為大營救開路的廖承志、連貫、喬冠華等先行撤離,由李健行護送抵達九龍市區。翌日清晨,在黃冠芳武工隊護送下,扮作香客混入難民堆中出城,抵達牛池灣與江水短槍隊接上頭後,馬不停蹄趕往西貢,最後由蔡國樑護送至企嶺下海灣。凌晨三時,廖承志等抵達沙魚涌。據記載,李伯球、鄧文田、鄧文釗、余漢謀夫人上官德賢等以及英軍中校賴濂士等,均由企嶺下渡海脫險。

(部分史實資訊牌和紀念碑圖文來源於民政總署facebook帳號及香港中共抗戰遺址官網,感謝劉蜀永教授的修訂)

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多